试论王献之“一笔书”的创变及其美学要义

●张生勤

-

王献之《新妇地黄汤帖》唐人摹本,25.3×24.0cm。日本东京台东区书道博物馆藏。 释文:新妇服地黄汤来,似减。眠食尚未佳,忧悬不去心。君等前所论事,想必及。谢生未还,可(何)尔。进退不可解,吾当书问也。

王献之《新妇地黄汤帖》唐人摹本,25.3×24.0cm。日本东京台东区书道博物馆藏。 释文:新妇服地黄汤来,似减。眠食尚未佳,忧悬不去心。君等前所论事,想必及。谢生未还,可(何)尔。进退不可解,吾当书问也。

-

王献之《鸭头丸帖卷》绢本,行草书,26.1×26.9cm。上海博物馆藏。 释文:鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见。 此系唐代模本,行草书2行,15字,内容为王献之写给亲朋的短札。

王献之《鸭头丸帖卷》绢本,行草书,26.1×26.9cm。上海博物馆藏。 释文:鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见。 此系唐代模本,行草书2行,15字,内容为王献之写给亲朋的短札。

-

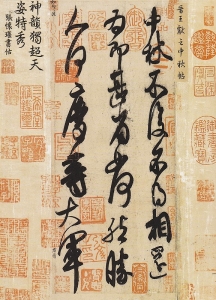

王献之《中秋帖》卷(传)纸本草书,27×11.9cm。北京故宫博物院藏。 释文:中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军。《中秋帖》是著名的古代书法作品,曾被清高宗弘历(乾隆皇帝)誉为“三希”之一,意即稀世珍宝。行书3行,共22字,无署款。

王献之《中秋帖》卷(传)纸本草书,27×11.9cm。北京故宫博物院藏。 释文:中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军。《中秋帖》是著名的古代书法作品,曾被清高宗弘历(乾隆皇帝)誉为“三希”之一,意即稀世珍宝。行书3行,共22字,无署款。

-

王献之《思恋帖》(图片选自《淳化阁帖》上海图书馆藏本) 王献之《思恋帖》拓本,5行,39字。行书,入刻《淳化阁帖》卷九。 释文:思恋,无往不至。省告,对之悲塞!未知何日复得奉见。何以喻此心!惟愿尽珍重理。迟此信反,复知动静。

王献之《思恋帖》(图片选自《淳化阁帖》上海图书馆藏本) 王献之《思恋帖》拓本,5行,39字。行书,入刻《淳化阁帖》卷九。 释文:思恋,无往不至。省告,对之悲塞!未知何日复得奉见。何以喻此心!惟愿尽珍重理。迟此信反,复知动静。

-

文艺论坛

张生勤:国家一级美术师,山西省书法家协会副主席,山西省青年书法家协会主席,中国书法家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中国楹联学会会员,文化部艺术发展中心研究员,山西艺术研究创作中心研究员,北京大学艺术学院访问学者,山西大学美术学院硕士生导师。

摘要:本文运用历史辩证、考古成果、文献考察等多种分析方法,论证了“一笔书”的“今草”创变者应当是东晋的王献之,并进一步从其传承“王氏家学”、取法张芝笔势、汲取藁书营养三个方面,论证了王献之创变“一笔书”的书学基础。接着,从其潇洒风流纵逸奔放的天性、孤傲自信勇于变体的胆色、思想前卫张扬个性的审美取向三个方面,论证了王献之的内在情性滋养成就了“一笔书”的艺术风貌。最后分析了王献之“一笔书”的美学要义和对后世的深远影响。

关键词:“一笔书” 原创之辩 情性解剖 美学要义

王献之在书法史上被誉为“小圣”,与其父王羲之并称为“二王”。但是王献之不囿家学,在继承“大王”笔法的基础上,大胆创新,形成了笔势拓张、气韵连续的“一笔书”新体。米芾称其“运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书”[米芾:《中国书画名家精品大典》朱伯雄/曹成章编,浙江教育出版社1997年12版,第75页。]北宋郭若虚在《图画见闻志》称:“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画。”“一笔书”由此打上了深深的“王献之”烙印,表现了不囿家学,敢于创新的精神。在其书风的引领下,后世书家循道而行,在“一笔书”的艺苑中传承与流变,树立起了一座座大家丰碑。笔者试图通过本文来探索“一笔书”的成因,厘清“一笔书”的脉络,进一步明确王献之在中国书法史上的突出贡献和不朽地位。

“一笔书”的原创之辩

王献之创变新体的最大特点就是“一笔书”。所谓“一笔书”就是字字相连,偶有不连,气势不断,非常豪放。关于“一笔书”的原创者是一个历史疑案,有东汉张芝和东晋王献之两种说法。笔者认为,“一笔书”起自王献之应该是可信的,理由有四:

一是用历史辩证的方法来分析,东汉时期确定涌现了一批草书大家,但当时的草书应当是章草书,而不是“一笔书”形式的今草。我们说“书法当随时代”,一方面是说书法艺术的存在反映着时代的审美追求,另一方面也说明艺术形式的产生也要遵循时代客观发展的规律。隶书是汉代的正书形式,章草由隶书草化而来,使之省易简便,故其用笔仍然多沿袭隶书,其特点多体现在横画之末,依然上挑,纯留隶法,其圆转如圜,索连的笔法,形成了章草独特的“笔有方圆、法兼使转、横画有波折、且简率连笔”的笔法和“字字有区别、字字不相连,字体有则、省便有源,草体而楷写”的总体特征。张怀瓘《书断》载:“至建初中,杜度善草,见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事,盖因章奏,后世谓之章草。”东汉章草经杜度、崔瑗的推动变革,已成为具有全新审美内容的新兴独立书体,至东汉晚期开始形成强大的草书流派,张芝便是东汉时代的草书代表人物,但他们书写的应当是那个时代流行的“章草”,而不应当跨越100年时光书写出东晋后期才开始流行的“今草”来。

二是用考古学的成果,反证东汉时期没有出现“一笔书”形式的今草作品。我们知道东汉确实已经出现了草书,而且已经形成了相当的规模,甚至引发了当时的社会热潮。受此影响,这个时期的书法艺术受到重视,草书迅速崛起、蔓延,在整个士人阶层形成狂热持久的“草书热”。如果东汉时期流行的确实是“一笔书”形式的今草的话,汉代人一定会把生前如此热爱的草书作品带入墓室殉葬,应该在其殉葬简牍、壁画或其他物件中留下大量的与“一笔书”有关的书画遗迹。

近几十年,我国的考古成果非常丰硕,对汉墓的发掘也为数不少。在这些墓室中,我们发现了不少珍贵的文物,真实地反映了那个时代先民们的生活和文化状况。这些出土文物中有壁画、砖瓦书,更有大量的简牍,从中我们发现了隶书、章草,甚至有近似于真书的一些作品,但并未发现有符合“一笔书”形式特征的今草书体作品。

三是从书法文献考察,张芝草书应当是章草,献之草书才是今草。虞龢在《论书表》中写道:“夫古质而今妍,数之常也;受妍而薄质,人之情也,钟、张方之二王,可谓古矣,岂得无妍质之殊……子敬穷其妍妙,固其宜也。”[虞龢《论书表》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第36页。]章草古朴,今草妍纵,二人草书风格自然是代表了各自时代的特征。欧阳询与杨驸马书章草《千文》批后云:“张芝草圣,皇象八绝,并是章草,西晋悉然。”西晋卫恒《四体书势》中也说:“汉兴而有草书……弘农张伯英……下笔必为楷则,常曰‘匆匆不暇草书’。”[晋卫恒:《四体书势》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第16页。]从卫恒的论述中可以看出,张芝的草书创作是极其理性化的,它给我们提供了一个重要信息,即张芝草书必为楷则,因而无暇作草。这也说明张芝的草书书写速度较慢,而这显然与狂草创作趋急速的非理性化趋向相去甚远,倒与章草的求工稳甚相契合。而在《晋史》中却有王献之“草变体制,别创新法”的明确记载;唐代《书议》也记录了王献之劝父亲改体,建议极草纵之势的事迹;宋代米芾称王献之“运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓“一笔书”,宋代郭若虚也在《图画见闻志》称:“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画。”而《中秋帖》则是其“一笔书”的实证材料。由此可见,“一笔书”形式的今草,为王献之所创应当更为可信。

王献之创变“一笔书”的书学基础

任何创新都不是无源之水、无本之末,都是建立在前人基础之上的,草书的创新也不例外。事实上,王献之“一笔书”的创新也是建立在坚实的传统基础之上,并且经过了一个相当长期的历史经验积累才得以实现的。

一、王氏书风为王献之变体打下了坚实的技法基础。传为王羲之所撰的《笔势论》云:“告汝子敬,吾察汝书性过人,仍未闲规矩”,“今述《笔势论》一篇,开汝之悟”,并“今书《乐毅论》一本”,“贻尔藏之”。[王羲之:《笔势论》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第29页。]王献之书性颖悟,不仅于技法居其他兄弟之上,而且能将意趣渗入书法中,得到了其父的褒奖和鼓励。受此影响,王献之承其父法家范,打下了扎实的书学基础。

二、取法张芝为王献之变体提供了有力的转型支点。晋王羲之对汉、魏书迹,惟推钟(繇)、张(芝)两家,认为其余不足观,这一观点对王献之的书法审美也产生了深远的影响。但是王羲之学张芝草书,从形势上虽然突破了章草的分割孤立,加以钩连,却并不作多字联绵,仅二至三字一笔出之。他用张草的使转,发展为内向的、敛蓄的今草。王献之既学其父,也学张芝,突破王羲之联绵模式,成为更多字的贯通,其书由内向而转为外拓,由敛蓄而化为奔逸,字之体势,一笔而成,偶有不连而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。由此可见,王献之是以张芝为“杠杆”,完成一种“破体”的创造。

三、民间蒿草书为王献之变体提供了丰富的营养佐料。唐张怀瓘《书议》记载王献之对其父云:“古之章草,未能宏逸,顿异真体,今穷伪略之理,极草纵之致,不若藁行之间,于往法固殊也,大人宜改体”。[张怀瓘:《书断》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第236页。]据推算,王献之劝父亲改体之时不过十五六岁,但其书学见解之深远,书学思想之高超,已经远远超过了同时代书家。可惜,在王献之劝父改体之后仅过了两三年,王羲之未及深入变革实践,便病逝了。在王羲之去世后的数十年间,创新变体的书学灵魂主宰并导引着这位书圣的后代。王献之认为事贵变通,章草的字字独立以及波磔的生发,不能表现出更宏大的气势、奔逸的律动。他认为藁草与行书之间可找到突破“往法”的途径,于是便对流行于民间的蒿草书进行了深入的研究,汲取了其中丰富的养分,有力地促进了“一笔书”变体。

由此,我们可以看出,王献之学书不局限于一门一体,而是穷通各家,所以能“兼众家之长,集诸体之美”。同时,王献之又不满足成法,因循旧制,而是力图突破往法,精研创变新体,开辟出了一片新天地,创造了独特的风格,终于取得了与王羲之并列的艺术地位。

王献之情性解剖与“一笔书”艺术风貌的形成

当代美学家宗白华认为,晋人艺术境界造诣高,不仅基于他们的意趣超越,深入玄境,尊重个性,生机活泼,更主要的还是他们的“一往情深”!无论对自然、对探求哲理,还是对友谊,都有可述。诚如,王献之放纵不羁的性格正好契合了“一笔书”逸气奔放的艺术特征,为这种新书体的形成提供了内在的情性滋养。

一、王献之潇洒风流,本心自在,契合了“一笔书”的草纵书风。史载大令超然于世俗礼法之外,风流为一时之冠,因此,王献之的书法发自本真内心,故“偶其兴会,则触遇造笔”。相传有一次王献之外出,见北馆新涂的白色墙壁很干净,便取帚沾泥汁写了方丈大的字,观者如堵。王羲之见而叹美,问所作,答云:“七郎。”[张怀瓘:《书断》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第43页。]此外,王献之还为后人留下了在羊欣白新绢裙上写字、在好事少年精白纱衫上挥洒等“书练裙”和“裂纱械衣”的传说。这些事例一再印证了王献之发乎本性、率意而为的性格,有了这样的性格,自然就不会满足于父辈规矩安适的书风,强烈要求变体,“极草纵之致”,也就顺理成章了。

二、王献之孤傲自信,具有突破旧体勇于变体的胆色。据虞和《论书表》载,谢安尝问王献之:“君书何如右军(指王羲之)?”答云:“故当胜。”安云:“物论殊不尔。”子敬答曰:“世人那得知。”[虞龢《论书表》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第42页。]后人拿这段逸事来贬损王献之,认为其表现不知天高地厚的狂傲,缺失了王羲之书艺那种从容自然的心态,在意境上还是略欠一筹。这种观点其实有失公允,正是因为王献之有这种高度的自信,才使其能够不囿于家学,不因循旧制,取于突破陈规,大胆创新。而正是这种傲气,使王献之对自己所创“一笔书”新书风怀着充分的道路自信、理论自信和艺术审美自信,也正是这种自信开启了其后书法史上登峰造极的狂草艺术。

三、王献之思想前卫,极力反映自己所属时代的审美取向。“要了解一件艺术品,一个艺术家,必须正确地设想他所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”[(法)丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,广西师范大学出版社2000年4月版41页。]王献之劝王羲之变体之时,王羲之已经50多岁,而王献之正当青春年少。这种岁月的差距形成了父子之间在审美追求上的差距,反映出父子两人关于书法艺术观的“代沟”,也反映了时代审美情趣的转换。王献之认为父亲的字写得太古板,大胆提出向民间蒿草书靠拢,取其放纵野逸。因此,“王献之在王羲之的基础上进一步开拓出了更加宏逸、驰纵,更富创新性的书风,很大程度上满足了当时的审美期待”。[张冰 《王献之历史影响之流变研究》,南方出版社2011年11月版,第26页。]所以,在南北朝之际的南朝宋、齐时代,王献之豪纵的书风大受欢迎,以至“比世皆高尚子敬(王献之),……海内非唯不复知有元常,于逸少(王羲之)亦然”。[《陶隐居与梁武帝论书启》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第52页。]

王献之“一笔书”的美学要义

开奇险之门:王羲之书艺的哲学思想,主要表现为中和,在多种对立因素之中调和统一。他在书法的形质(如肥瘦、方圆、短长、骨肉等)方而能无过无不及,在书法的神采(如奇正、气度、韵趣等)方面无乖无戾。而王献之突破其父书风模式,有意识地改变其父的创作思想,他将“中和”转为“失衡”,走向以“奇”、以“险”争胜的新境界。项穆也认为“书至子敬,尚奇之门开矣”。[项穆:《书法雅言》,《丛书集成新编》(52),新文丰出版公司1985年版,第282页。]

启流怿新风:虞龢在《论书表》中称王献之书风不同于其父之处:“笔迹流怿,宛转妍媚,乃欲过之(王羲之)。”[虞龢在《论书表》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第53页。]《鸭头丸帖》《中秋帖》等作品,清晰地体现出王献之的强烈个性和艺术独创性。他对草书连绵书写作出新的发展,笔画连绵流注,势若不可遏止,这种风格发展到唐代则演变为张旭、怀素的狂草,成为书法风格类型中最为自由、奔放的极致。

极纵逸流美:强调纵逸流美是王献之的总体特点,唐张怀瓘《书断》认为王献之胜于其父的地方正在于“唯行、草之间,逸气过之”。[张怀瓘:《书断》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第181页。转自《北京大学学报》(哲学和社会科学版)2018年国内访问学者专刊。]王献之书写潇洒自在,不刻意于工,故其书作往往中锋、侧锋并用,笔势连绵,又不作一味的圆转,利用翻转的用笔动作形成方尖锐利的线质形态,从而造就了舒畅纵逸而又流美自在的书写特征。

达情性释放:王献之所创的新体草书,极大地拓展了彰显性情的天地。这样的书写实现了两个突破,一是张扬自我的精神意志,二是强调人身自然本原的回归。这种高扬人性与顺应自然的双重变奏构成了“一笔书”释放性情的主旋律。

王献之“一笔书”的深远历史影响

从东晋后期到南朝梁初期,约一个半世纪的时间里,王献之的新体书法因其媚趣研润、逸气洒脱,盛极一时。自唐朝以降,王献之的草书得到了更大的重视和推崇。后世书家们通过向小王取法,并结合自身颖悟,取得了丰硕的成就,产生了“惊天恸鬼纵颠狂”的张旭狂草、“纯任中锋舞醉墨”的怀素狂草、“纵横恣肆写郁悒”的杨凝式草书、“沉著痛快鼓风樯”的米芾行草、“荡楫拨棹追险绝”的黄庭坚草书、“拓而大之贯纵势”的王铎行草、“倡拙贬媚尚天倪”的傅山大草,以上这些各具特色的草书经典,有如在王献之“一笔书”这棵参天大树上,支出的不同壮枝,结出的各异花果。

总之,王献之开创的“一笔书”新风对后世影响深远,在中国书法史上有着重大的价值。王献之本人也因其突出成就而被称为“小圣”,与其父亲王羲之以“父之灵和,子之神骏,皆古今独绝”,被后人并称“二王”。

张生勤:国家一级美术师,山西省书法家协会副主席,山西省青年书法家协会主席,中国书法家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中国楹联学会会员,文化部艺术发展中心研究员,山西艺术研究创作中心研究员,北京大学艺术学院访问学者,山西大学美术学院硕士生导师。

摘要:本文运用历史辩证、考古成果、文献考察等多种分析方法,论证了“一笔书”的“今草”创变者应当是东晋的王献之,并进一步从其传承“王氏家学”、取法张芝笔势、汲取藁书营养三个方面,论证了王献之创变“一笔书”的书学基础。接着,从其潇洒风流纵逸奔放的天性、孤傲自信勇于变体的胆色、思想前卫张扬个性的审美取向三个方面,论证了王献之的内在情性滋养成就了“一笔书”的艺术风貌。最后分析了王献之“一笔书”的美学要义和对后世的深远影响。

关键词:“一笔书” 原创之辩 情性解剖 美学要义

王献之在书法史上被誉为“小圣”,与其父王羲之并称为“二王”。但是王献之不囿家学,在继承“大王”笔法的基础上,大胆创新,形成了笔势拓张、气韵连续的“一笔书”新体。米芾称其“运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书”[米芾:《中国书画名家精品大典》朱伯雄/曹成章编,浙江教育出版社1997年12版,第75页。]北宋郭若虚在《图画见闻志》称:“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画。”“一笔书”由此打上了深深的“王献之”烙印,表现了不囿家学,敢于创新的精神。在其书风的引领下,后世书家循道而行,在“一笔书”的艺苑中传承与流变,树立起了一座座大家丰碑。笔者试图通过本文来探索“一笔书”的成因,厘清“一笔书”的脉络,进一步明确王献之在中国书法史上的突出贡献和不朽地位。

“一笔书”的原创之辩

王献之创变新体的最大特点就是“一笔书”。所谓“一笔书”就是字字相连,偶有不连,气势不断,非常豪放。关于“一笔书”的原创者是一个历史疑案,有东汉张芝和东晋王献之两种说法。笔者认为,“一笔书”起自王献之应该是可信的,理由有四:

一是用历史辩证的方法来分析,东汉时期确定涌现了一批草书大家,但当时的草书应当是章草书,而不是“一笔书”形式的今草。我们说“书法当随时代”,一方面是说书法艺术的存在反映着时代的审美追求,另一方面也说明艺术形式的产生也要遵循时代客观发展的规律。隶书是汉代的正书形式,章草由隶书草化而来,使之省易简便,故其用笔仍然多沿袭隶书,其特点多体现在横画之末,依然上挑,纯留隶法,其圆转如圜,索连的笔法,形成了章草独特的“笔有方圆、法兼使转、横画有波折、且简率连笔”的笔法和“字字有区别、字字不相连,字体有则、省便有源,草体而楷写”的总体特征。张怀瓘《书断》载:“至建初中,杜度善草,见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事,盖因章奏,后世谓之章草。”东汉章草经杜度、崔瑗的推动变革,已成为具有全新审美内容的新兴独立书体,至东汉晚期开始形成强大的草书流派,张芝便是东汉时代的草书代表人物,但他们书写的应当是那个时代流行的“章草”,而不应当跨越100年时光书写出东晋后期才开始流行的“今草”来。

二是用考古学的成果,反证东汉时期没有出现“一笔书”形式的今草作品。我们知道东汉确实已经出现了草书,而且已经形成了相当的规模,甚至引发了当时的社会热潮。受此影响,这个时期的书法艺术受到重视,草书迅速崛起、蔓延,在整个士人阶层形成狂热持久的“草书热”。如果东汉时期流行的确实是“一笔书”形式的今草的话,汉代人一定会把生前如此热爱的草书作品带入墓室殉葬,应该在其殉葬简牍、壁画或其他物件中留下大量的与“一笔书”有关的书画遗迹。

近几十年,我国的考古成果非常丰硕,对汉墓的发掘也为数不少。在这些墓室中,我们发现了不少珍贵的文物,真实地反映了那个时代先民们的生活和文化状况。这些出土文物中有壁画、砖瓦书,更有大量的简牍,从中我们发现了隶书、章草,甚至有近似于真书的一些作品,但并未发现有符合“一笔书”形式特征的今草书体作品。

三是从书法文献考察,张芝草书应当是章草,献之草书才是今草。虞龢在《论书表》中写道:“夫古质而今妍,数之常也;受妍而薄质,人之情也,钟、张方之二王,可谓古矣,岂得无妍质之殊……子敬穷其妍妙,固其宜也。”[虞龢《论书表》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第36页。]章草古朴,今草妍纵,二人草书风格自然是代表了各自时代的特征。欧阳询与杨驸马书章草《千文》批后云:“张芝草圣,皇象八绝,并是章草,西晋悉然。”西晋卫恒《四体书势》中也说:“汉兴而有草书……弘农张伯英……下笔必为楷则,常曰‘匆匆不暇草书’。”[晋卫恒:《四体书势》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第16页。]从卫恒的论述中可以看出,张芝的草书创作是极其理性化的,它给我们提供了一个重要信息,即张芝草书必为楷则,因而无暇作草。这也说明张芝的草书书写速度较慢,而这显然与狂草创作趋急速的非理性化趋向相去甚远,倒与章草的求工稳甚相契合。而在《晋史》中却有王献之“草变体制,别创新法”的明确记载;唐代《书议》也记录了王献之劝父亲改体,建议极草纵之势的事迹;宋代米芾称王献之“运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓“一笔书”,宋代郭若虚也在《图画见闻志》称:“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画。”而《中秋帖》则是其“一笔书”的实证材料。由此可见,“一笔书”形式的今草,为王献之所创应当更为可信。

王献之创变“一笔书”的书学基础

任何创新都不是无源之水、无本之末,都是建立在前人基础之上的,草书的创新也不例外。事实上,王献之“一笔书”的创新也是建立在坚实的传统基础之上,并且经过了一个相当长期的历史经验积累才得以实现的。

一、王氏书风为王献之变体打下了坚实的技法基础。传为王羲之所撰的《笔势论》云:“告汝子敬,吾察汝书性过人,仍未闲规矩”,“今述《笔势论》一篇,开汝之悟”,并“今书《乐毅论》一本”,“贻尔藏之”。[王羲之:《笔势论》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第29页。]王献之书性颖悟,不仅于技法居其他兄弟之上,而且能将意趣渗入书法中,得到了其父的褒奖和鼓励。受此影响,王献之承其父法家范,打下了扎实的书学基础。

二、取法张芝为王献之变体提供了有力的转型支点。晋王羲之对汉、魏书迹,惟推钟(繇)、张(芝)两家,认为其余不足观,这一观点对王献之的书法审美也产生了深远的影响。但是王羲之学张芝草书,从形势上虽然突破了章草的分割孤立,加以钩连,却并不作多字联绵,仅二至三字一笔出之。他用张草的使转,发展为内向的、敛蓄的今草。王献之既学其父,也学张芝,突破王羲之联绵模式,成为更多字的贯通,其书由内向而转为外拓,由敛蓄而化为奔逸,字之体势,一笔而成,偶有不连而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。由此可见,王献之是以张芝为“杠杆”,完成一种“破体”的创造。

三、民间蒿草书为王献之变体提供了丰富的营养佐料。唐张怀瓘《书议》记载王献之对其父云:“古之章草,未能宏逸,顿异真体,今穷伪略之理,极草纵之致,不若藁行之间,于往法固殊也,大人宜改体”。[张怀瓘:《书断》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第236页。]据推算,王献之劝父亲改体之时不过十五六岁,但其书学见解之深远,书学思想之高超,已经远远超过了同时代书家。可惜,在王献之劝父改体之后仅过了两三年,王羲之未及深入变革实践,便病逝了。在王羲之去世后的数十年间,创新变体的书学灵魂主宰并导引着这位书圣的后代。王献之认为事贵变通,章草的字字独立以及波磔的生发,不能表现出更宏大的气势、奔逸的律动。他认为藁草与行书之间可找到突破“往法”的途径,于是便对流行于民间的蒿草书进行了深入的研究,汲取了其中丰富的养分,有力地促进了“一笔书”变体。

由此,我们可以看出,王献之学书不局限于一门一体,而是穷通各家,所以能“兼众家之长,集诸体之美”。同时,王献之又不满足成法,因循旧制,而是力图突破往法,精研创变新体,开辟出了一片新天地,创造了独特的风格,终于取得了与王羲之并列的艺术地位。

王献之情性解剖与“一笔书”艺术风貌的形成

当代美学家宗白华认为,晋人艺术境界造诣高,不仅基于他们的意趣超越,深入玄境,尊重个性,生机活泼,更主要的还是他们的“一往情深”!无论对自然、对探求哲理,还是对友谊,都有可述。诚如,王献之放纵不羁的性格正好契合了“一笔书”逸气奔放的艺术特征,为这种新书体的形成提供了内在的情性滋养。

一、王献之潇洒风流,本心自在,契合了“一笔书”的草纵书风。史载大令超然于世俗礼法之外,风流为一时之冠,因此,王献之的书法发自本真内心,故“偶其兴会,则触遇造笔”。相传有一次王献之外出,见北馆新涂的白色墙壁很干净,便取帚沾泥汁写了方丈大的字,观者如堵。王羲之见而叹美,问所作,答云:“七郎。”[张怀瓘:《书断》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第43页。]此外,王献之还为后人留下了在羊欣白新绢裙上写字、在好事少年精白纱衫上挥洒等“书练裙”和“裂纱械衣”的传说。这些事例一再印证了王献之发乎本性、率意而为的性格,有了这样的性格,自然就不会满足于父辈规矩安适的书风,强烈要求变体,“极草纵之致”,也就顺理成章了。

二、王献之孤傲自信,具有突破旧体勇于变体的胆色。据虞和《论书表》载,谢安尝问王献之:“君书何如右军(指王羲之)?”答云:“故当胜。”安云:“物论殊不尔。”子敬答曰:“世人那得知。”[虞龢《论书表》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第42页。]后人拿这段逸事来贬损王献之,认为其表现不知天高地厚的狂傲,缺失了王羲之书艺那种从容自然的心态,在意境上还是略欠一筹。这种观点其实有失公允,正是因为王献之有这种高度的自信,才使其能够不囿于家学,不因循旧制,取于突破陈规,大胆创新。而正是这种傲气,使王献之对自己所创“一笔书”新书风怀着充分的道路自信、理论自信和艺术审美自信,也正是这种自信开启了其后书法史上登峰造极的狂草艺术。

三、王献之思想前卫,极力反映自己所属时代的审美取向。“要了解一件艺术品,一个艺术家,必须正确地设想他所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”[(法)丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,广西师范大学出版社2000年4月版41页。]王献之劝王羲之变体之时,王羲之已经50多岁,而王献之正当青春年少。这种岁月的差距形成了父子之间在审美追求上的差距,反映出父子两人关于书法艺术观的“代沟”,也反映了时代审美情趣的转换。王献之认为父亲的字写得太古板,大胆提出向民间蒿草书靠拢,取其放纵野逸。因此,“王献之在王羲之的基础上进一步开拓出了更加宏逸、驰纵,更富创新性的书风,很大程度上满足了当时的审美期待”。[张冰 《王献之历史影响之流变研究》,南方出版社2011年11月版,第26页。]所以,在南北朝之际的南朝宋、齐时代,王献之豪纵的书风大受欢迎,以至“比世皆高尚子敬(王献之),……海内非唯不复知有元常,于逸少(王羲之)亦然”。[《陶隐居与梁武帝论书启》,《法书要录》张彦远辑,人民美术出版社1986年6月版,第52页。]

王献之“一笔书”的美学要义

开奇险之门:王羲之书艺的哲学思想,主要表现为中和,在多种对立因素之中调和统一。他在书法的形质(如肥瘦、方圆、短长、骨肉等)方而能无过无不及,在书法的神采(如奇正、气度、韵趣等)方面无乖无戾。而王献之突破其父书风模式,有意识地改变其父的创作思想,他将“中和”转为“失衡”,走向以“奇”、以“险”争胜的新境界。项穆也认为“书至子敬,尚奇之门开矣”。[项穆:《书法雅言》,《丛书集成新编》(52),新文丰出版公司1985年版,第282页。]

启流怿新风:虞龢在《论书表》中称王献之书风不同于其父之处:“笔迹流怿,宛转妍媚,乃欲过之(王羲之)。”[虞龢在《论书表》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第53页。]《鸭头丸帖》《中秋帖》等作品,清晰地体现出王献之的强烈个性和艺术独创性。他对草书连绵书写作出新的发展,笔画连绵流注,势若不可遏止,这种风格发展到唐代则演变为张旭、怀素的狂草,成为书法风格类型中最为自由、奔放的极致。

极纵逸流美:强调纵逸流美是王献之的总体特点,唐张怀瓘《书断》认为王献之胜于其父的地方正在于“唯行、草之间,逸气过之”。[张怀瓘:《书断》,《历代书法论文选》黄简辑,上海书画出版社1979年10月版,第181页。转自《北京大学学报》(哲学和社会科学版)2018年国内访问学者专刊。]王献之书写潇洒自在,不刻意于工,故其书作往往中锋、侧锋并用,笔势连绵,又不作一味的圆转,利用翻转的用笔动作形成方尖锐利的线质形态,从而造就了舒畅纵逸而又流美自在的书写特征。

达情性释放:王献之所创的新体草书,极大地拓展了彰显性情的天地。这样的书写实现了两个突破,一是张扬自我的精神意志,二是强调人身自然本原的回归。这种高扬人性与顺应自然的双重变奏构成了“一笔书”释放性情的主旋律。

王献之“一笔书”的深远历史影响

从东晋后期到南朝梁初期,约一个半世纪的时间里,王献之的新体书法因其媚趣研润、逸气洒脱,盛极一时。自唐朝以降,王献之的草书得到了更大的重视和推崇。后世书家们通过向小王取法,并结合自身颖悟,取得了丰硕的成就,产生了“惊天恸鬼纵颠狂”的张旭狂草、“纯任中锋舞醉墨”的怀素狂草、“纵横恣肆写郁悒”的杨凝式草书、“沉著痛快鼓风樯”的米芾行草、“荡楫拨棹追险绝”的黄庭坚草书、“拓而大之贯纵势”的王铎行草、“倡拙贬媚尚天倪”的傅山大草,以上这些各具特色的草书经典,有如在王献之“一笔书”这棵参天大树上,支出的不同壮枝,结出的各异花果。

总之,王献之开创的“一笔书”新风对后世影响深远,在中国书法史上有着重大的价值。王献之本人也因其突出成就而被称为“小圣”,与其父亲王羲之以“父之灵和,子之神骏,皆古今独绝”,被后人并称“二王”。