书法当讲造型美

人物访谈

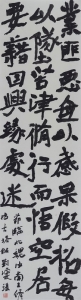

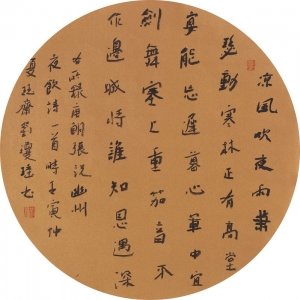

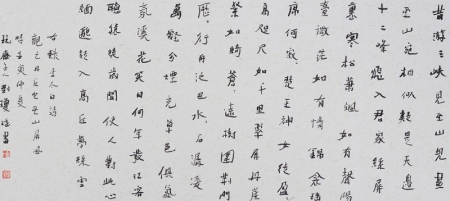

刘 琼 瑶 ,1991年12月生,临汾市浮山县人,河北大学书法硕士研究生,山西省书画院书法创作部副主任,国家三级美术师,河北省书法家协会会员,山西省青年书法家协会理事,山西艺术研究创作中心创作员,2022年结业于中国国家画院胡抗美、曾翔书法高研班。

作品入展:第十三届中国艺术节全国优秀书法篆刻作品展,第五届“董子杯”全国书法大展,第七届“四堂杯”全国书法大展,“云冈杯”第二届全国魏碑书法双年展(三等奖),第八届全国画院美术作品展,“书”写山西、以艺抗疫——山西省抗疫书法作品展(优秀奖),坚定文化自信 焕发三晋文化时代光彩——山西省优秀书法作品展(优秀奖),“黄河风情”全国书画展(优秀奖),“艺起迎亚运”中国书画大赛(优秀奖),“表里山河 清廉山西”山西书画作品展(优秀奖),“光辉历程·礼赞二十大”暨北亭雅集第七回主题书法展,纪念张伯驹诞辰125周年首届“丛碧之光”全国书法作品展等。

本报记者 杨伟义 高静

山西青年报:你认为书法创作需要注意哪些问题?

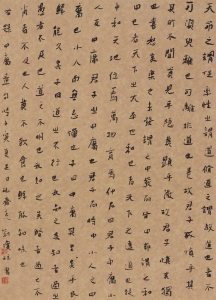

刘琼瑶:在书法创作中,应对笔法、字法、章法、墨法做艺术性的统一;日常的基本功训练与书法创作的艺术性表达应同步进行。

在书法的临摹与创作中,用笔始终是流动的。蔡邕讲“惟笔软则奇怪生焉”,“笔软”讲的是用笔的特性,“奇怪生焉”讲的是造型效果。在行笔中,提笔顶纸是一个连续进行的过程,顶纸是对书写面阻力的体现。提得起,按得下,提中有按,按中有提,细线条按着写,粗线条提着写,给予一种互相的力。点画是各种造型的基础,有粗细长短的交融,字就变得生动活泼、跌宕起伏。在书法规律中,整体和谐是一幅作品的核心,作者调动一切书法的元素,有矛盾有冲突才会好看,诸如粗细、长短、方圆、藏露、提按、快慢、大小、主次、斜正、收放、纵横、争让、疏密、直曲、虚实等矛盾关系,运用恰当,造型就会变化无穷。

总之,书法最终所呈现的是书写者情感的表达与宣泄,“达其情性,形其哀乐”。一横一竖、一撇一捺不再是简单的物化呈现,而是打破固有的汉字造字规律,突出书家在传统书法观之上的艺术个性化表达。几千年书法的发展,古人为我们留下了太多丰富多彩、各种各样、取之不尽的造型效果,我们要立足传统,深入挖掘,善于发现,为今所用。在这黑与白的造型世界当中,书者要实现的是高远、精深、博大的审美艺术境界,主观与客观,有限与无限的高度统一。学书不可不取法古人,亦不可拘泥。心摹手追,习之有恒。我也常以于右任先生的“四多”以自勉:多读、多临、多写、多看。

山西青年报:自古以来,书法与美学、文学都有着极强的亲缘关系。你刚刚提到书法造型,从美学角度看,书法艺术是需要讲造型的,请简要谈一谈你的理解。

刘琼瑶:东晋王羲之在《题<卫夫人>笔阵图》中讲到:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。”书法艺术与写字不是一个概念,没有进行造型,就不是书法。如果状如算子,上下方整、平直,前后齐平,横平竖直,便不是书法,所以说书法艺术是需要讲造型的。

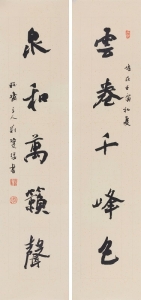

说到“造型”一词,似乎总是在西方艺术中出现,比如绘画、雕塑等艺术形式中。而中国特有的传统文化书法是由其独特的点、线、面、空间所组成的造型体系。实则,书法造型这一思想在书法史上很早就出现了,只是在传统书法理论中表达方式不同。蔡邕在《笔论》中有云:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”书法的体态,皆有不同的形状,这与汉字的产生、演变亦有很大的关系,然而书法不仅仅是对汉字的简单书写,它在以汉字为本的基础上,因势赋形,形而生态,使字有态、有势,赋予不同的造型。不同的状态、不同的形态,都有不同的造型,只有进入了造型,才叫做书法。书法艺术是在文字为载体的基础上,运用汉字造型,使用笔墨来表情达意。当视觉理念进入书法艺术中,汉字作为书法的一种创作符号,书法创作便具有了构图性,从而使书法作品的接受方式发生了变化。总的来说,书法造型是指汉字、笔墨纸砚、金属石头、布帛竹木等这些物质材料按照书法艺术规律创造的种种艺术形象,以此来反映社会生活和书法家的思想情感。

山西青年报:请分享一下你的学书感悟。

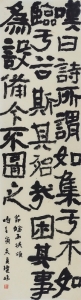

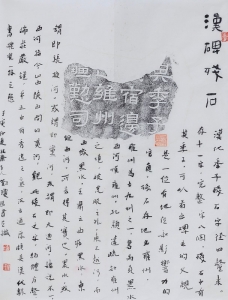

刘琼瑶:我认为,书法要讲统一观。我们说书法有五体,即:篆、隶、草、行、楷。要站在历史的长河中,要有“五位一体”的书法理念,自古至今的书法演绎与变化,它们之间必然存在着千丝万缕的联系。追本溯源,中国书法的根是“一根线”的艺术,也就是最原始的书体篆书。从东汉的隶书开始,这根线开始有了提与按,到后面的草书与行书又加入了牵丝映带,北魏的魏碑把汉字的欹侧发展到顶峰,而唐楷将楷书的法度推向极致。看似五体,各个独立,而我们在学习书法的过程中,要一以贯之。既要理解每个书体的专有特点,又要感知书体之间的相通性,固本而通变。

所谓书法史,不能简单说是各个历史阶段的书法名家流传下来的经典之作的串联,就好比一条绵延不息的长河,不仅仅是由一条主干组成的,更多的是由千千万万的小河与溪流汇成。书法亦是如此,一部完整的书法史除了历代传习的经典之作,还应该有千千万万的人民大众日常生活与工作产生的文字遗存,这类书作大多表现的是天然雕饰的生动与质朴,其鲜活可以为经典之作注入更加新鲜的血液。当然,我们也需要去分辨哪些是可以去借鉴与学习的,取其精华,去其糟粕。

山西青年报:作为一名优秀的青年书法家,对于当代书法教育、书法传承,你有哪些看法或思考?

刘琼瑶:新时代文艺工作者要把崇德尚艺作为一生的功课,把为人、做事、从艺统一起来。要有“板凳坐得十年冷”的艺术定力,自觉坚守艺术理想,加强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练,努力做到“笼天地于形内,挫万物于笔端”。书法是一门需要有学问、有知识涵养的艺术,书法的根基是中国特有的汉字,自有文字起,便有了书法,书法文化是中华优秀传统文化中重要的组成部分。作为山西省书画院专业的书法工作者,我们要时刻谨记自己的职责,精益求精,反复磨练,多创作精品。在书法艺术创造中,要以高度的文化自觉和文化自信,展示中华优秀传统文化的价值,展现中华美学的精神;同时,要积极推广书法文化,普及书法知识,让书法走进人民群众的日常生活,让更多人喜欢上书法,做弘扬中华文化的身体力行者。

我认为,青年书家应努力向广大群众传播中华优秀传统文化,提升普通群众的艺术审美水平,坚决抵制江湖书法的渗透与泛滥。坚持守正创新,把握传承和创新的关系,坚守中华文化立场,坚持古为今用、推陈出新。学古不泥古、破法不悖法,真正做到胸中有大义、肩头有责任、笔下有乾坤,展示中国文艺新气象,铸就中华文化新辉煌。

刘 琼 瑶 ,1991年12月生,临汾市浮山县人,河北大学书法硕士研究生,山西省书画院书法创作部副主任,国家三级美术师,河北省书法家协会会员,山西省青年书法家协会理事,山西艺术研究创作中心创作员,2022年结业于中国国家画院胡抗美、曾翔书法高研班。

作品入展:第十三届中国艺术节全国优秀书法篆刻作品展,第五届“董子杯”全国书法大展,第七届“四堂杯”全国书法大展,“云冈杯”第二届全国魏碑书法双年展(三等奖),第八届全国画院美术作品展,“书”写山西、以艺抗疫——山西省抗疫书法作品展(优秀奖),坚定文化自信 焕发三晋文化时代光彩——山西省优秀书法作品展(优秀奖),“黄河风情”全国书画展(优秀奖),“艺起迎亚运”中国书画大赛(优秀奖),“表里山河 清廉山西”山西书画作品展(优秀奖),“光辉历程·礼赞二十大”暨北亭雅集第七回主题书法展,纪念张伯驹诞辰125周年首届“丛碧之光”全国书法作品展等。

本报记者 杨伟义 高静

山西青年报:你认为书法创作需要注意哪些问题?

刘琼瑶:在书法创作中,应对笔法、字法、章法、墨法做艺术性的统一;日常的基本功训练与书法创作的艺术性表达应同步进行。

在书法的临摹与创作中,用笔始终是流动的。蔡邕讲“惟笔软则奇怪生焉”,“笔软”讲的是用笔的特性,“奇怪生焉”讲的是造型效果。在行笔中,提笔顶纸是一个连续进行的过程,顶纸是对书写面阻力的体现。提得起,按得下,提中有按,按中有提,细线条按着写,粗线条提着写,给予一种互相的力。点画是各种造型的基础,有粗细长短的交融,字就变得生动活泼、跌宕起伏。在书法规律中,整体和谐是一幅作品的核心,作者调动一切书法的元素,有矛盾有冲突才会好看,诸如粗细、长短、方圆、藏露、提按、快慢、大小、主次、斜正、收放、纵横、争让、疏密、直曲、虚实等矛盾关系,运用恰当,造型就会变化无穷。

总之,书法最终所呈现的是书写者情感的表达与宣泄,“达其情性,形其哀乐”。一横一竖、一撇一捺不再是简单的物化呈现,而是打破固有的汉字造字规律,突出书家在传统书法观之上的艺术个性化表达。几千年书法的发展,古人为我们留下了太多丰富多彩、各种各样、取之不尽的造型效果,我们要立足传统,深入挖掘,善于发现,为今所用。在这黑与白的造型世界当中,书者要实现的是高远、精深、博大的审美艺术境界,主观与客观,有限与无限的高度统一。学书不可不取法古人,亦不可拘泥。心摹手追,习之有恒。我也常以于右任先生的“四多”以自勉:多读、多临、多写、多看。

山西青年报:自古以来,书法与美学、文学都有着极强的亲缘关系。你刚刚提到书法造型,从美学角度看,书法艺术是需要讲造型的,请简要谈一谈你的理解。

刘琼瑶:东晋王羲之在《题<卫夫人>笔阵图》中讲到:“夫欲书者,先干研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书,但得其点画耳。”书法艺术与写字不是一个概念,没有进行造型,就不是书法。如果状如算子,上下方整、平直,前后齐平,横平竖直,便不是书法,所以说书法艺术是需要讲造型的。

说到“造型”一词,似乎总是在西方艺术中出现,比如绘画、雕塑等艺术形式中。而中国特有的传统文化书法是由其独特的点、线、面、空间所组成的造型体系。实则,书法造型这一思想在书法史上很早就出现了,只是在传统书法理论中表达方式不同。蔡邕在《笔论》中有云:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”书法的体态,皆有不同的形状,这与汉字的产生、演变亦有很大的关系,然而书法不仅仅是对汉字的简单书写,它在以汉字为本的基础上,因势赋形,形而生态,使字有态、有势,赋予不同的造型。不同的状态、不同的形态,都有不同的造型,只有进入了造型,才叫做书法。书法艺术是在文字为载体的基础上,运用汉字造型,使用笔墨来表情达意。当视觉理念进入书法艺术中,汉字作为书法的一种创作符号,书法创作便具有了构图性,从而使书法作品的接受方式发生了变化。总的来说,书法造型是指汉字、笔墨纸砚、金属石头、布帛竹木等这些物质材料按照书法艺术规律创造的种种艺术形象,以此来反映社会生活和书法家的思想情感。

山西青年报:请分享一下你的学书感悟。

刘琼瑶:我认为,书法要讲统一观。我们说书法有五体,即:篆、隶、草、行、楷。要站在历史的长河中,要有“五位一体”的书法理念,自古至今的书法演绎与变化,它们之间必然存在着千丝万缕的联系。追本溯源,中国书法的根是“一根线”的艺术,也就是最原始的书体篆书。从东汉的隶书开始,这根线开始有了提与按,到后面的草书与行书又加入了牵丝映带,北魏的魏碑把汉字的欹侧发展到顶峰,而唐楷将楷书的法度推向极致。看似五体,各个独立,而我们在学习书法的过程中,要一以贯之。既要理解每个书体的专有特点,又要感知书体之间的相通性,固本而通变。

所谓书法史,不能简单说是各个历史阶段的书法名家流传下来的经典之作的串联,就好比一条绵延不息的长河,不仅仅是由一条主干组成的,更多的是由千千万万的小河与溪流汇成。书法亦是如此,一部完整的书法史除了历代传习的经典之作,还应该有千千万万的人民大众日常生活与工作产生的文字遗存,这类书作大多表现的是天然雕饰的生动与质朴,其鲜活可以为经典之作注入更加新鲜的血液。当然,我们也需要去分辨哪些是可以去借鉴与学习的,取其精华,去其糟粕。

山西青年报:作为一名优秀的青年书法家,对于当代书法教育、书法传承,你有哪些看法或思考?

刘琼瑶:新时代文艺工作者要把崇德尚艺作为一生的功课,把为人、做事、从艺统一起来。要有“板凳坐得十年冷”的艺术定力,自觉坚守艺术理想,加强思想积累、知识储备、文化修养、艺术训练,努力做到“笼天地于形内,挫万物于笔端”。书法是一门需要有学问、有知识涵养的艺术,书法的根基是中国特有的汉字,自有文字起,便有了书法,书法文化是中华优秀传统文化中重要的组成部分。作为山西省书画院专业的书法工作者,我们要时刻谨记自己的职责,精益求精,反复磨练,多创作精品。在书法艺术创造中,要以高度的文化自觉和文化自信,展示中华优秀传统文化的价值,展现中华美学的精神;同时,要积极推广书法文化,普及书法知识,让书法走进人民群众的日常生活,让更多人喜欢上书法,做弘扬中华文化的身体力行者。

我认为,青年书家应努力向广大群众传播中华优秀传统文化,提升普通群众的艺术审美水平,坚决抵制江湖书法的渗透与泛滥。坚持守正创新,把握传承和创新的关系,坚守中华文化立场,坚持古为今用、推陈出新。学古不泥古、破法不悖法,真正做到胸中有大义、肩头有责任、笔下有乾坤,展示中国文艺新气象,铸就中华文化新辉煌。