黄河胜迹在河津 “龙门”探寻司马迁

“史家之绝唱,无韵之离骚”,这是鲁迅先生对《史记》的评价。司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,完成了这部中国历史上第一部纪传体通史,对后世的影响极为巨大。

是怎样的成长经历造就了司马迁睿智的视角,又是受到了怎样的培养,让其拥有了渊博的知识?龙门,位于今天的山西河津,这里是司马迁的故乡,是大禹治水之处,也是鲤鱼跃龙门之所。或许正是受“龙气”眷顾,才造就了这样一代文杰。

《史记》编撰过程坎坷

早年,司马迁在故乡过着贫苦的生活,10岁开始读古书,学习十分认真刻苦,遇到疑难问题,总是反复思考,直到弄明白为止。正是从小养成的钻研精神为他日后著书奠定了坚实的基础。

据《博物志》记载,公元前104年(太初元年),他开始动手编《史记》。但中间因为兵败大将李陵辩护触怒了汉武帝,而获罪被捕。为了完成父亲遗愿,完成《史记》,司马迁忍辱受了“腐刑”。公元前96年(太始元年)获赦出狱后,他开始发愤著书,全力写作《史记》,大约在55岁那年终于完成了全书的撰写和修改工作。

司马迁终以其 “究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,成就了《史记》——中国历史上第一部纪传体通史。全书130篇,五十二万六千五百余字,对后世的影响极为巨大。鲁迅先生将其誉为 “史家之绝唱,无韵之离骚”,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为史学“双璧”。因此,司马迁被后世尊称为史迁、史圣。与司马光并称“史界两司马”,与司马相如合称“文章西汉两司马”。

天文星象造诣精到

大家都知道司马迁是一个伟大的史学家,而不知他还是一位对天文星象造诣精到的专家。只要仔细读《史记》中的《天官书》《律书》《历书》,就可明白称他为天文星家专家决非虚誉。

像司马迁这样博大精深的文学大师,绝对不会自划范围,限制自己的知识体系和探索领域。古代的史官本来以星历之事为其本职之一,故精通星象之学也不足为奇。不过,司马迁能用史学家高赡远瞩的眼光,把星象学与历史问题结合起来以究天人之际通古今之变,这可是其他星象家和史学家皆望尘莫及的高明之处。司马迁并未用星象学去占测具体的人事变异,而是用来总结历史规律,这不能不说是他对星系学的创造性应用。

司马迁完成的 “推古天变”之任务,并明确表述为“通古今之变,究天人之际”,其结论表述在《天官书》中,即据春秋242年之间日食三十六、彗星三见等星象,联系点天子衰微、诸侯力政、五伯代兴及到战国及秦汉之际的社会变乱动荡,而总结出天运三十年一小变,一百年一中变,五百年一大变,三大变为一纪,三纪而大备的“大数”,最后才认为“天人之际续备”。这是司马迁星学之应用的最重要之范例,在整个星学历史上占有最高地位。

“迁生龙门”山西河津

司马迁在中国历史上无论是贡献还是才学都留下了浓重的一笔。对于他的出生地,研究都源自《太史公自序》云:“迁生龙门,耕牧河山之阳。”

那么,龙门在哪里呢?龙门,包括龙门山和禹门口,史书中均记载在山西河津。黄河自西北而东南出禹门口,急转弯由北而南流去,正是司马迁所说的“耕牧河山之阳”的地方。据悉,此处曾有 “汉太史司马故里”碑,只可惜此碑兴修水利时被毁。而且那里仍有司马姓氏的居民。

河津市,古称绛州龙门,因地处滨河要口,当黄河要津,故名。河津位于山西省的西南部,运城市的西北角,汾河和黄河汇流的三角地带,东迎汾水与稷山县为邻,西隔黄河与陕西省韩城市相望,南有台地与万荣县毗连,北依吕梁山与临汾市乡宁县接壤。河津人文历史悠久,“大禹治水”“鲤鱼跳龙门”等传说都出自这里。

黄龙直冲天险壮观

龙门也称禹门口,位于河津市西北12公里的黄河峡谷中。东西两山夹河,悬崖绝壁,相对而立,形状似门,有 “龙门三激浪,平地一声雷”的赞叹,可见黄河激流在这里造成多么大的声势,形成多么险峻的、桀骜不驯的狂涛。唐诗 “咆哮万里涌龙门”,已经形象地勾画出龙门三激浪的汹涌、壮观景象。

由于龙门是大禹治水时所凿,人们为纪念禹的功德,习称之为“禹门”。再因之地处秦晋重要交通渡口,又称之为“禹门口”。禹凿龙门,《水经注》上有记载:“龙门,禹所凿,广八十步,岩际镌迹尚存。”《释水》也云:“龙门地势险,河率破山以行,禹功于此最难。”

龙门,历来是游人喜爱之地。龙山黄水,气势宏大,最吸引人。滔滔黄河,从西北汹涌而来,像发怒的黄龙,直冲龙门。高耸入云的龙门山和丹崖翠壁的黄龙山,就像两尊凶神,站在黄河面前。河身狭窄,仅有120米宽,两山夹河,水量大,河口小,阻水畅流。黄河到此,撞山击石,浊浪腾空,咆哮之声,震遍山野。站在岸边,观赏惊涛骇浪的黄河,奔腾而来,咆哮而去,尤其那急转漩涡,使人头晕目眩。

黄河西来千古胜迹

渡口东岸,原来建有大禹庙。相传建于汉,重修于唐、元、明、清。庙下,从东向西有石铺栈道,南边临河,设有铁索栏杆。明代理学家薛瑄游览后,作《石栈连云》诗一首:“天险长桥驾彩虹,岩回路曲似蚕丛。游人多少迷津渡,云锁栏杆十二重。”

过去的禹庙每逢春秋季都有庙会。春季在三月初三,秋季在九月初九。逢会演戏,来赶会观戏者甚多,陕西、河南、甘肃等省的客商也远道而来,庙会极为热闹。可惜,大禹庙于民国二十一年(1942)被日军拆毁殆尽,千年胜迹,毁于一旦。

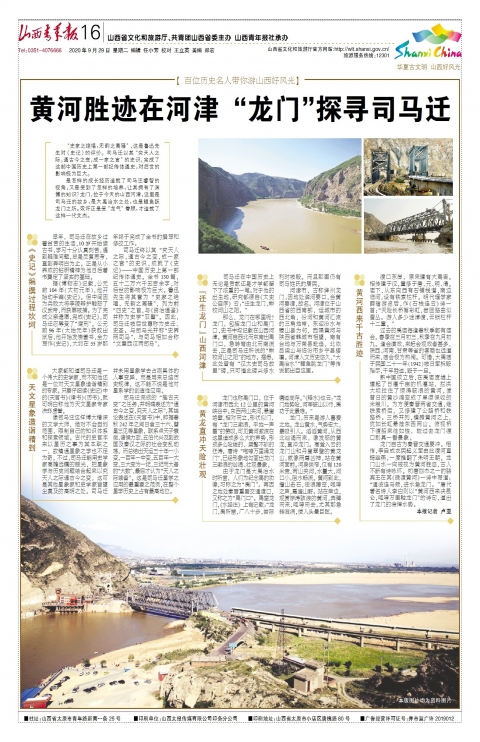

新中国成立后,在禹庙废墟上建起了日灌千亩的机灌站,拦洪大坝拦住了惊涛骇浪的黄河,使昔日的黄沙滩变成了旱涝保收的米粮川。为方便秦晋两省交通,继铁索桥后,又修建了公路桥和铁路桥。三桥并列,横跨黄河之上,犹如长虹悬挂东西两山。俯视桥下渡船来往如梭,较过去龙门渡口别具一番景象。

龙门自古为秦晋交通要冲。相传,李自成农民起义军由此渡河直捣幽燕,一度推翻了朱明王朝。龙门山水一向被视为黄河胜迹,古人不断有诗咏怀。初唐四杰之一的骆宾王在其《晚渡黄河》一诗中写道:“通波连马颊,进水急龙门。”唐代著名诗人李白则以“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”的诗句,道出了龙门的湍悍水势。

本报记者 卢亚

是怎样的成长经历造就了司马迁睿智的视角,又是受到了怎样的培养,让其拥有了渊博的知识?龙门,位于今天的山西河津,这里是司马迁的故乡,是大禹治水之处,也是鲤鱼跃龙门之所。或许正是受“龙气”眷顾,才造就了这样一代文杰。

《史记》编撰过程坎坷

早年,司马迁在故乡过着贫苦的生活,10岁开始读古书,学习十分认真刻苦,遇到疑难问题,总是反复思考,直到弄明白为止。正是从小养成的钻研精神为他日后著书奠定了坚实的基础。

据《博物志》记载,公元前104年(太初元年),他开始动手编《史记》。但中间因为兵败大将李陵辩护触怒了汉武帝,而获罪被捕。为了完成父亲遗愿,完成《史记》,司马迁忍辱受了“腐刑”。公元前96年(太始元年)获赦出狱后,他开始发愤著书,全力写作《史记》,大约在55岁那年终于完成了全书的撰写和修改工作。

司马迁终以其 “究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史识,成就了《史记》——中国历史上第一部纪传体通史。全书130篇,五十二万六千五百余字,对后世的影响极为巨大。鲁迅先生将其誉为 “史家之绝唱,无韵之离骚”,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为史学“双璧”。因此,司马迁被后世尊称为史迁、史圣。与司马光并称“史界两司马”,与司马相如合称“文章西汉两司马”。

天文星象造诣精到

大家都知道司马迁是一个伟大的史学家,而不知他还是一位对天文星象造诣精到的专家。只要仔细读《史记》中的《天官书》《律书》《历书》,就可明白称他为天文星家专家决非虚誉。

像司马迁这样博大精深的文学大师,绝对不会自划范围,限制自己的知识体系和探索领域。古代的史官本来以星历之事为其本职之一,故精通星象之学也不足为奇。不过,司马迁能用史学家高赡远瞩的眼光,把星象学与历史问题结合起来以究天人之际通古今之变,这可是其他星象家和史学家皆望尘莫及的高明之处。司马迁并未用星象学去占测具体的人事变异,而是用来总结历史规律,这不能不说是他对星系学的创造性应用。

司马迁完成的 “推古天变”之任务,并明确表述为“通古今之变,究天人之际”,其结论表述在《天官书》中,即据春秋242年之间日食三十六、彗星三见等星象,联系点天子衰微、诸侯力政、五伯代兴及到战国及秦汉之际的社会变乱动荡,而总结出天运三十年一小变,一百年一中变,五百年一大变,三大变为一纪,三纪而大备的“大数”,最后才认为“天人之际续备”。这是司马迁星学之应用的最重要之范例,在整个星学历史上占有最高地位。

“迁生龙门”山西河津

司马迁在中国历史上无论是贡献还是才学都留下了浓重的一笔。对于他的出生地,研究都源自《太史公自序》云:“迁生龙门,耕牧河山之阳。”

那么,龙门在哪里呢?龙门,包括龙门山和禹门口,史书中均记载在山西河津。黄河自西北而东南出禹门口,急转弯由北而南流去,正是司马迁所说的“耕牧河山之阳”的地方。据悉,此处曾有 “汉太史司马故里”碑,只可惜此碑兴修水利时被毁。而且那里仍有司马姓氏的居民。

河津市,古称绛州龙门,因地处滨河要口,当黄河要津,故名。河津位于山西省的西南部,运城市的西北角,汾河和黄河汇流的三角地带,东迎汾水与稷山县为邻,西隔黄河与陕西省韩城市相望,南有台地与万荣县毗连,北依吕梁山与临汾市乡宁县接壤。河津人文历史悠久,“大禹治水”“鲤鱼跳龙门”等传说都出自这里。

黄龙直冲天险壮观

龙门也称禹门口,位于河津市西北12公里的黄河峡谷中。东西两山夹河,悬崖绝壁,相对而立,形状似门,有 “龙门三激浪,平地一声雷”的赞叹,可见黄河激流在这里造成多么大的声势,形成多么险峻的、桀骜不驯的狂涛。唐诗 “咆哮万里涌龙门”,已经形象地勾画出龙门三激浪的汹涌、壮观景象。

由于龙门是大禹治水时所凿,人们为纪念禹的功德,习称之为“禹门”。再因之地处秦晋重要交通渡口,又称之为“禹门口”。禹凿龙门,《水经注》上有记载:“龙门,禹所凿,广八十步,岩际镌迹尚存。”《释水》也云:“龙门地势险,河率破山以行,禹功于此最难。”

龙门,历来是游人喜爱之地。龙山黄水,气势宏大,最吸引人。滔滔黄河,从西北汹涌而来,像发怒的黄龙,直冲龙门。高耸入云的龙门山和丹崖翠壁的黄龙山,就像两尊凶神,站在黄河面前。河身狭窄,仅有120米宽,两山夹河,水量大,河口小,阻水畅流。黄河到此,撞山击石,浊浪腾空,咆哮之声,震遍山野。站在岸边,观赏惊涛骇浪的黄河,奔腾而来,咆哮而去,尤其那急转漩涡,使人头晕目眩。

黄河西来千古胜迹

渡口东岸,原来建有大禹庙。相传建于汉,重修于唐、元、明、清。庙下,从东向西有石铺栈道,南边临河,设有铁索栏杆。明代理学家薛瑄游览后,作《石栈连云》诗一首:“天险长桥驾彩虹,岩回路曲似蚕丛。游人多少迷津渡,云锁栏杆十二重。”

过去的禹庙每逢春秋季都有庙会。春季在三月初三,秋季在九月初九。逢会演戏,来赶会观戏者甚多,陕西、河南、甘肃等省的客商也远道而来,庙会极为热闹。可惜,大禹庙于民国二十一年(1942)被日军拆毁殆尽,千年胜迹,毁于一旦。

新中国成立后,在禹庙废墟上建起了日灌千亩的机灌站,拦洪大坝拦住了惊涛骇浪的黄河,使昔日的黄沙滩变成了旱涝保收的米粮川。为方便秦晋两省交通,继铁索桥后,又修建了公路桥和铁路桥。三桥并列,横跨黄河之上,犹如长虹悬挂东西两山。俯视桥下渡船来往如梭,较过去龙门渡口别具一番景象。

龙门自古为秦晋交通要冲。相传,李自成农民起义军由此渡河直捣幽燕,一度推翻了朱明王朝。龙门山水一向被视为黄河胜迹,古人不断有诗咏怀。初唐四杰之一的骆宾王在其《晚渡黄河》一诗中写道:“通波连马颊,进水急龙门。”唐代著名诗人李白则以“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”的诗句,道出了龙门的湍悍水势。

本报记者 卢亚