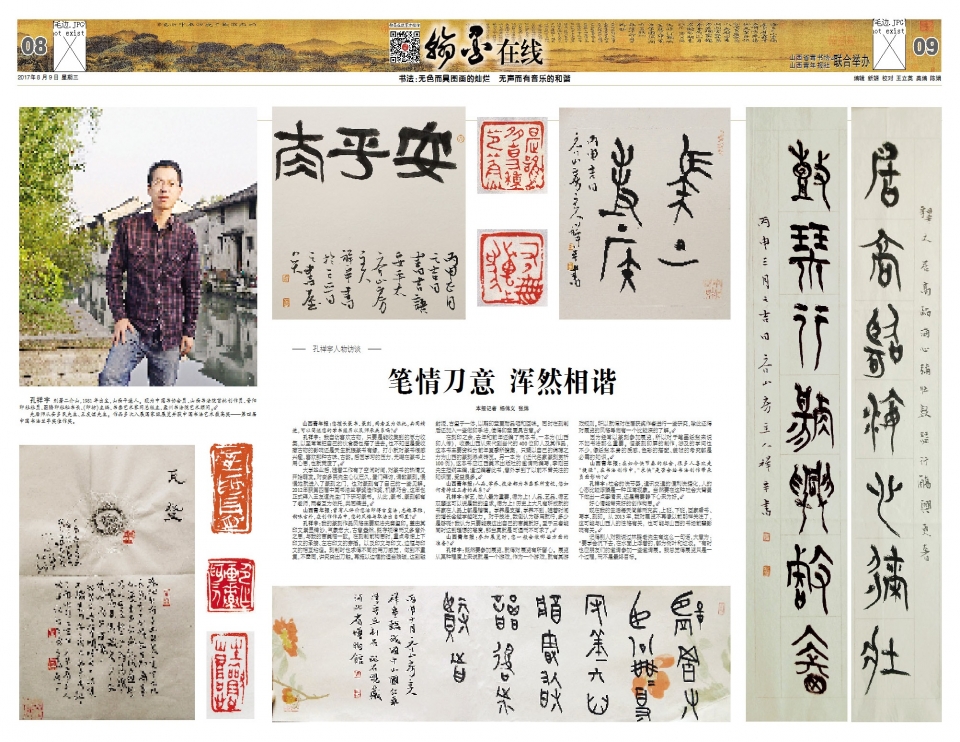

—— 孔祥宇人物访谈 ——

笔情刀意 浑然相谐

本报记者 杨伟义 张炜

孔祥宇 别署二介山,1981年出生,山西平遥人。现为中国书协会员、山西书法院首批创作员、晋阳

印社社员、图腾印社秘书长、《印坊》主编、书画艺术家网总版主、孟州书法院艺术顾问。

先后师从安多民先生、王友谊先生。作品多次入展国家级展览并获中国书法艺术最高奖——第四届中国书法兰亭奖佳作奖。

山西青年报:您擅长篆书、篆刻,两者互为依托,共同精进,可以简述您的学书经历以及师承关系吗?

孔祥宇:我自幼喜欢古物,只要是能收集到的尽力收集,以至常常把自己的伙食费也搭了进去。也不知道是爱收藏古物的影响还是天生就跟篆书有缘,打小就对篆书很感兴趣,喜欢那种古味、古韵。后因学习的压力,无暇在篆书上用心思,也就荒废了。

大学毕业后,随着工作有了空闲时间,对篆书的热情又开始萌发。对安多民先生心仪已久,登门拜访,请教篆刻。慢慢地就进入了篆刻之门,也对篆刻有了自己的一些见解。2012年获第四届中国书法兰亭奖佳作奖,机缘巧合,这年也正式拜入王友谊先生门下研习篆书。从此,篆书、篆刻都有了老师,两者互为依托,共同精进。

山西青年报:曾有人评价您治印得古玺法,志趣萃雅,韵味古朴,在创作作品中,您的风格与取法出自哪里?

孔祥宇:我的篆刻作品风格主要取法先秦玺印。盖由其印文崇显精妙,气象宏大,古意盎然,既存规律而又多意外之思,与我的审美相一致。在刻制前构思时,重点考虑上下印文的承接、左右印文的穿插。以及印文与印文、边框与印文的相互粘连。刻制时也求得不同的用刀感觉,做到不重复,不雷同,讲究突出刀触。再施以边框的适当残破,达到融封泥、古玺于一体,以期印章更耐品咂和回味。同时在刻制后还加入一些做印手法,使得印章更具古意。

在刻印之余,去年和前年还编了两本书,一本为《山西印人传》,收录山西从宋代到当代的400位印人及其作品,这本书主要资料为前年夏季所搜集,只望以自己的绵薄之力为山西的篆刻添点砖瓦。另一本为 《近代名家篆刻赏析100例》,这本书应江西美术出版社的邀请而编写,李刚田先生担纲主编,通过编著此书,意外学到了以前不曾关注的知识面,受益良多。

山西青年报:人品、学养、技法都为书画家所重视,您如何看待这三者的关系?

孔祥宇:学艺,做人最为重要,德为上!人品、艺品、德艺双馨这可以说是我的追求。德为上!历史上大凡有所成就的书家在人品上都是楷模。学养是支撑,学养不到,随着时间的增长会越学越吃力。对于技法,我倒认为够用就行,多少是够呢?我认为只要能表达出自己的审美就好。至于三者能同时达到理想的高度,那当真就是可遇而不可求了。

山西青年报:参加展览时,您一般会做哪些方面的准备?

孔祥宇:既然要参加展览,就得对展览有所留心。展览从某种程度上来说就是一个游戏,作为一个游戏,就有其游戏规则。所以就得对往届获奖作者进行一些研究,除此还得对展览的风格导向有一个比较深的了解。

因为经常以篆刻参加展览,所以对于笔墨纸张来说不如书法那么重要。但篆刻印屏的制作,涉及的学问也不少,像纸张本身的质感、色彩的搭配、装帧的考究都是必需的知识。

山西青年报:在如今快节奏的社会,很多人喜欢走“捷径”,在书法创作中,“求快”是否会给书法创作带来负面影响?

孔祥宇:社会的快节奏,通讯交通的便利快捷化,人的心态比较浮躁是一种正常现象。当然要在这种社会大背景下做出一点事情来,还是需要静下心来为好。

好心情能带来好的创作构思。

现在我的生活每天简单而充实,上班、下班,回家看书、写字、刻印。从2013年,我对展览不再像以前那样关注了,这可能与山西人的性格有关,也可能与山西的书坛前辈影响有关。

记得别人对我说过林鹏老先生有这么一句话,大意为:“要学会沉下去,在水面上浮着的,都为树叶和垃圾。”有时也应朋友们的邀请参加一些邀请展。我总觉得展览只是一个过程,而不是最终目标。

孔祥宇 别署二介山,1981年出生,山西平遥人。现为中国书协会员、山西书法院首批创作员、晋阳

印社社员、图腾印社秘书长、《印坊》主编、书画艺术家网总版主、孟州书法院艺术顾问。

先后师从安多民先生、王友谊先生。作品多次入展国家级展览并获中国书法艺术最高奖——第四届中国书法兰亭奖佳作奖。

山西青年报:您擅长篆书、篆刻,两者互为依托,共同精进,可以简述您的学书经历以及师承关系吗?

孔祥宇:我自幼喜欢古物,只要是能收集到的尽力收集,以至常常把自己的伙食费也搭了进去。也不知道是爱收藏古物的影响还是天生就跟篆书有缘,打小就对篆书很感兴趣,喜欢那种古味、古韵。后因学习的压力,无暇在篆书上用心思,也就荒废了。

大学毕业后,随着工作有了空闲时间,对篆书的热情又开始萌发。对安多民先生心仪已久,登门拜访,请教篆刻。慢慢地就进入了篆刻之门,也对篆刻有了自己的一些见解。2012年获第四届中国书法兰亭奖佳作奖,机缘巧合,这年也正式拜入王友谊先生门下研习篆书。从此,篆书、篆刻都有了老师,两者互为依托,共同精进。

山西青年报:曾有人评价您治印得古玺法,志趣萃雅,韵味古朴,在创作作品中,您的风格与取法出自哪里?

孔祥宇:我的篆刻作品风格主要取法先秦玺印。盖由其印文崇显精妙,气象宏大,古意盎然,既存规律而又多意外之思,与我的审美相一致。在刻制前构思时,重点考虑上下印文的承接、左右印文的穿插。以及印文与印文、边框与印文的相互粘连。刻制时也求得不同的用刀感觉,做到不重复,不雷同,讲究突出刀触。再施以边框的适当残破,达到融封泥、古玺于一体,以期印章更耐品咂和回味。同时在刻制后还加入一些做印手法,使得印章更具古意。

在刻印之余,去年和前年还编了两本书,一本为《山西印人传》,收录山西从宋代到当代的400位印人及其作品,这本书主要资料为前年夏季所搜集,只望以自己的绵薄之力为山西的篆刻添点砖瓦。另一本为 《近代名家篆刻赏析100例》,这本书应江西美术出版社的邀请而编写,李刚田先生担纲主编,通过编著此书,意外学到了以前不曾关注的知识面,受益良多。

山西青年报:人品、学养、技法都为书画家所重视,您如何看待这三者的关系?

孔祥宇:学艺,做人最为重要,德为上!人品、艺品、德艺双馨这可以说是我的追求。德为上!历史上大凡有所成就的书家在人品上都是楷模。学养是支撑,学养不到,随着时间的增长会越学越吃力。对于技法,我倒认为够用就行,多少是够呢?我认为只要能表达出自己的审美就好。至于三者能同时达到理想的高度,那当真就是可遇而不可求了。

山西青年报:参加展览时,您一般会做哪些方面的准备?

孔祥宇:既然要参加展览,就得对展览有所留心。展览从某种程度上来说就是一个游戏,作为一个游戏,就有其游戏规则。所以就得对往届获奖作者进行一些研究,除此还得对展览的风格导向有一个比较深的了解。

因为经常以篆刻参加展览,所以对于笔墨纸张来说不如书法那么重要。但篆刻印屏的制作,涉及的学问也不少,像纸张本身的质感、色彩的搭配、装帧的考究都是必需的知识。

山西青年报:在如今快节奏的社会,很多人喜欢走“捷径”,在书法创作中,“求快”是否会给书法创作带来负面影响?

孔祥宇:社会的快节奏,通讯交通的便利快捷化,人的心态比较浮躁是一种正常现象。当然要在这种社会大背景下做出一点事情来,还是需要静下心来为好。

好心情能带来好的创作构思。

现在我的生活每天简单而充实,上班、下班,回家看书、写字、刻印。从2013年,我对展览不再像以前那样关注了,这可能与山西人的性格有关,也可能与山西的书坛前辈影响有关。

记得别人对我说过林鹏老先生有这么一句话,大意为:“要学会沉下去,在水面上浮着的,都为树叶和垃圾。”有时也应朋友们的邀请参加一些邀请展。我总觉得展览只是一个过程,而不是最终目标。