“匠心履职”传播文化 跨界融合提升效能

本报记者 陈晓平 文/图

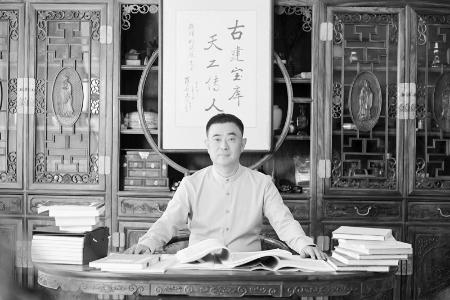

山西省第十四届人大代表刘晓辰曾任忻州市青联副主席,是中国工美行业艺术大师、中国传统工艺美术大师、第三批省级非物质文化遗产项目代表性传承人,山西大学艺术硕士(MFA)导师。他曾入选山西省宣传文化系统“四个一批”人才,还曾参与“中华人民共和国成立60周年、70周年”两次庆典中山西彩车的设计制作,还是“三晋工匠”年度人物的获得者。

“企业+非遗”缓解就业压力

作为晟龙木雕公司的创始人,刘晓辰通过产业化运作创造了大量就业机会,计划将传承人规模扩大到800人。这种 “企业+非遗”的模式既缓解了地方就业压力,又为乡村振兴提供了产业支撑。刘晓辰将木雕非遗技艺产业化,通过木雕产业带动定襄县农民就业,培育“非遗守艺人”,实现“村民执艺不离乡”,将传统技艺转化为乡村振兴的经济动力。他带动定襄县宏道镇240余名村民就业,人均月收入达5000元。通过建立“企业+农户”模式,将乡村振兴政策转化为具体产业行动,实现“文化传承”与“民生改善”双赢。他自主研发数百种机械工具,实现规模化生产,不仅缩短了人才培养周期,还推动了木雕产业的工业化升级。

多年来,刘晓辰秉持传承与创新并重、传统与现代同行的理念,挖掘和开发古建筑的艺术价值和商业价值,相继开发了鹳雀楼、黄河铁牛、五台山、雁门关、应县木塔等一系列地标性建筑微缩模型旅游产品,极大地填补了市场空白。

坚持“问题导向”解决民之难事

刘晓辰的履职实践以“匠心履职”为内核,将党的政策与人大代表职责深度融合,形成“文化传承—民生改善—法治建设—制度宣传”的闭环。他通过技术创新、产业融合和文化传播,将传统资源转化为促进高质量发展的动能。

结合政府工作报告提出的区域协同发展建议,刘晓辰积极支持“太忻经济一体化”发展。

针对《黑神话:悟空》带动的山西古建旅游热潮,刘晓辰提出《保护与利用并重,让古建量变“留量”》的建议。他建议完善《中华人民共和国文物保护法》配套措施,建设数字博物馆、优化游客分流机制,推动古建保护与文旅开发的法治化平衡。刘晓辰建议对山西古建筑进行科学合理的旅游开发,挖掘其文化价值与经济潜力,促进文旅融合。他提出运用现代数字技术,如智慧博物馆、数字博物馆等,增强古建筑展览的互动性与体验感,拓展文物服务的覆盖范围和社会影响力。这一建议旨在通过技术手段提升文化遗产的可及性,同时为文物保护提供新思路。

刘晓辰在调研中发现,山西73%以上的古建筑存在险情,且保护队伍专业力量薄弱。他建议制定《山西省古建筑保护与利用条例》,明确政府、职能部门、私人所有者等多方责任,通过法治手段解决保护责任模糊、规划不统一等问题。

履职中,刘晓辰坚持“问题导向”,围绕“民之难事”开展调研。针对古建旅游中交通拥堵、从业人员素质不足等问题,他提出了具体解决方案,体现人大代表“从群众中来,到群众中去”的工作方法。

在山西省十四届人大三次会议期间,刘晓辰与其他代表共同探讨古建筑保护与利用的法治保障问题。他建议加强文物保护法的宣传普及,并推动检察机关通过公益诉讼等方式督促文物管理部门履职,解决低等级文物因关注度不足导致的保护难题。