云冈第11窟的琵琶类乐器图像演绎民族音乐交融

音乐学博士krirkuniversity教师 杨亚妮

云冈石窟位于今山西省大同市武州山,是由北魏政权在其首都平城主持建造的皇家工程,代表了5世纪最辉煌先进的雕刻艺术,具有面向全国的辐射性影响而非区域性。

由于战争带来大规模的人口迁徙进入平城及佛教东传、商贸等方面的原因,使得北魏平城时期形成了各民族文化大交融的情景。平城作为北魏的都城、丝绸之路东端的核心城市,吸引了大量胡商梵僧,其建造最初是由凉州而来的僧匠带来异域佛教造像的风格,由此开始云冈石窟便由一代代来自不同地域、有着不同民族文化的高僧、匠人共同创造而来,自此中华民族历史上的多民族文化频繁交流的高峰期拉开序幕。

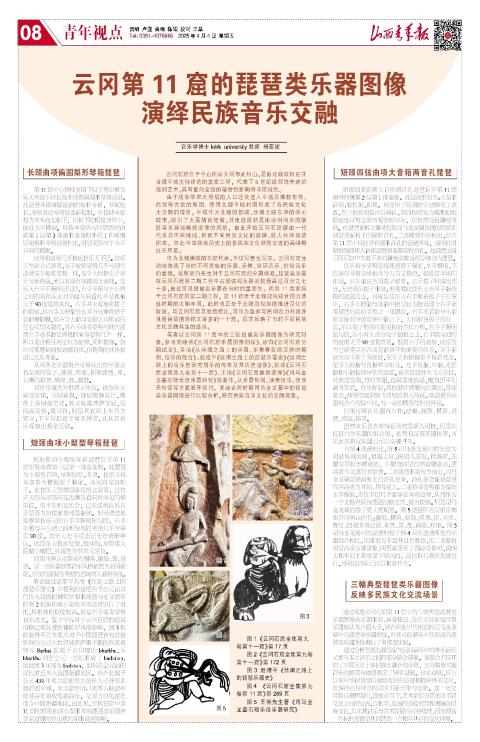

作为北魏佛教的石窟代表,不仅写意也写实。云冈石窟生动地体现了当时不同民族的乐器、乐舞、宫廷音乐、世俗音乐的面貌。按照宿白先生对于云冈石窟的分期标准,琵琶类乐器在云冈石窟第二期工程中占据弦鸣乐器类数量高达百分之七十多,由此可见琵琶类乐器在当时的重要性。而第11窟隶属于云冈石窟的第二期工程。第11窟建于北魏政权综合国力鼎盛时期的太和年间,此时也正处于北魏政权加速推进汉化的阶段。与云冈石窟其他窟相比,其作为皇家与民间合力共建并且是保留造像铭文最多的一个窟,真实反映了当时不同民族文化交融共生的盛况。

笔者以云冈第11窟中的三张琵琶类乐器图像为研究对象,参考刘晓伟《云冈石窟乐器图像初探》、宿白《云冈石窟分期试论》、吴洁《从丝绸之路上的乐器、乐舞看我国汉唐时期胡、俗乐的融合》、赵维平《丝绸之路上的琵琶乐器史》《丝绸之路上的音乐史研究胡乐的传来及其历史迹象》、张焯《云冈石窟全集第九卷第十一窟》、王恒《云冈石窟佛教造像》《司马金龙墓石雕乐伎乐器研究》等著作,从乐器形制、演奏技法、伎乐天特征等方面展开探讨,并结合同时期司马金龙墓中的琵琶类乐器图像进行比较分析,研究民族音乐文化的交融现象。

长颈曲项偏圆梨形琴箱琵琶

第11窟中心塔柱南面下层主尊左侧伎乐天列像手持长颈曲项偏圆梨形琴箱琵琶。此琵琶琴箱属偏圆润的梨形琴箱,琴颈较长,琴颈靠近琴项处逐渐收细。乐伎持琴姿势为琴头向左朝下,但朝下的幅度非常小,接近水平横抱。其持琴姿势与同窟西壁南端第1层第3排盝形龛龛楣外的1曲项细短颈梨形琴箱琵琶相比,明显更倾向于水平方向的横抱。

此琴箱边缘几乎接近伎乐天下巴。伎乐天呈站立式演奏,左手按弦姿势几乎与现代琵琶左手按弦姿势一样,左手大拇指由于握于琴颈背面,所以并没有在雕刻上表现。伎乐天右手手腕明显勾回,右手手腕与右小臂之间的夹角从正对平面方向看几乎呈现稍大于90度垂直夹角。右手并未观察到拨子的痕迹,其右手大拇指呈水平方向伸直搭于食指侧指腹,其右手大指与食指之间形成的空心状呈凤眼状,其右手演奏姿势与现代琵琶右手基本指法弹挑的演奏姿势几乎一样,所以笔者暂且判定其为指弹,而非拨弹。隐约可观察到面板处雕有弦,但精确的具体数量已无从考证。

从其所在乐器组合可辨认出的乐器还有左侧的管子、排箫、筚篥、曲项琵琶、琴,右侧的排箫、横笛、鼓、腰鼓。

其乐伎属性为供养天乐伎。该伎乐天面部安详,方圆面盘,细眉微睁双目,嘴角上扬呈微笑状。其未佩戴菩萨宝冠,仅梳高发髻,戴耳铛,但是其衣着上半身为紧身,下半身趋近于褒衣博带,从其衣着可观察出胡俗互融。

短颈曲项小梨型琴箱琵琶

短颈曲项小梨型琴箱琵琶位于第11窟东壁南端第三层第一排龛龛楣。此琵琶为小梨型音箱,琴颈较短,曲项。伎乐天持琴姿势为横抱置于胸前,琴头向左斜朝下。此伎乐天呈微屈膝状站立演奏,且伎乐天的头部转向左边侧身看向其旁边的横笛伎,似乎在相互配合,已无法辨认其右手是否为持拨演奏或是指弹。但可清楚地观察到伎乐天的右手手腕明显勾回,右手手腕与右小臂之间所呈现的夹角几乎为垂直90度。伎乐天左手状态已无法清晰辨认。此伎乐天梳高发髻、戴耳铛,高鼻梁大眼睛小嘴巴,其属性为供养天乐伎。

同组可辨认乐器还有横笛、腰鼓、鼓、琵琶。这一组乐器演奏音乐风格依然为胡风胡韵。乐伎的面貌为典型的西域胡人面貌特征。

笔者通过赵维平先生 《丝绸之路上的琵琶乐器史》中提到的这把约于公元前汉代传入我国的犍陀罗梨形琵琶与前文提到的图2短颈曲项小梨型琴箱琵琶进行了对比,其形制相似度较高,但是右手演奏姿势有所改变。鉴于学界对于云冈石窟的建筑风格已确认受到犍陀罗风格影响,图3根据赵维平先生观点对于中国琵琶曾有直接影响的公元六世纪波斯萨珊王朝的四弦琉特琴Barbat起源于古印度的bharbhu,而bharbhu则在公元一世纪形成了barbition,因此图3可视为barbiton,但其在公元前的汉代就已传入我国新疆地区。结合北魏于公元439年灭北凉使得大量乐人迁徙至北魏首都平城,而北凉曾因吕光等人据凉州使其音乐吸收龟兹音乐,又因古时龟兹在现今中国新疆地区,由此见,云冈石窟中第11窟的短颈曲项小梨形琴箱琵琶类乐器曾受到过犍陀罗出现的梨形琵琶影响。

短颈四弦曲项大音箱两音孔琵琶

短颈四弦曲项大音箱两音孔琵琶位于第11窟南壁西侧第2层第1排龛额。此琵琶形制为:大梨形音箱,较长颈,曲项。其使用了阴刻的手法雕刻了弦数,有三根弦明显可以辨认,第四根弦较为模糊但根据痕迹可判定第四根弦的存在,但依然没有雕刻琴轴。此琵琶面板上雕刻有如司马金龙墓发现的四弦曲项琵琶面板上的圆形音孔,二者雕刻年份相近,结合第11窟中其他带有圆形音孔的琵琶图像,说明此时期短颈曲项大音箱琵琶普遍都带有音孔。此琵琶也是云冈石窟中为数不多的雕刻弦数及部分细节的琵琶。

伎乐持琴姿势是将琵琶置于胸前,水平横抱,下巴靠在琴箱边缘也作为力的支撑点,起稳定琴体的作用。右手指法为用拨子演奏。由于拨子只露出部分,无法确认拨子形制,但观察此伎乐天右手手指持拨的放置状态,可辨认伎乐天右手握着拨子于右掌中,右手大拇指与食指中指呈较为接近现今右手演奏琵琶的起始手型之一凤眼状。右手无名指与小指依次按顺序放置在中指之下,大拇指在拨子的另一边,所以拨子形制可能更接近为长方形。右手手腕明显勾回,右小臂大部分贴于面板之上,右手腕勾回的角度略大于90度垂直角。根据右手的姿势,此乐伎为已演奏完乐音或是准备开始演奏的状态。左手指法为左手握于琴颈处,左手大拇指疑似平按音状态,左手大拇指与食指并未相交。左手食指、中指、无名指和小指按顺序依次放置。该乐伎属性为飞天乐伎,其梳高发髻,弯眉笑眼,高鼻梁鹰钩鼻,嘴角虽平但满含笑意。身体舒展,四肢健壮两腿向后踢出,身穿紧衣,两臂挎飘带腾飞典型的胡人特征。该琵琶在乐器组合中的最中间,与一旁的横笛伎相互呼应。

同组可辨认乐器有六件,法螺、腰鼓、横笛、琵琶、檐鼓、排箫。

虽然该乐伎衣着特征依然是胡人风格,但是在仅有六件乐器的组合里,依然有汉族乐器排箫,可见此时胡汉乐器已可以交融共生。

与图4琵琶相比,图5司马金龙墓中的乐伎为明显异域风格,袒露上身,梳胡人逆发,挎飘带,左腿为开胯半蹲姿势,右腿弯曲呈自然盘腿姿态,更活泼生动富有世俗性。二者琵琶形制较为接近,司马金龙墓琵琶面板上的音孔更多,音孔多会促使琵琶的声音更为开阔、共鸣更大。二者持琴姿势都为偏向水平横抱,乐伎下巴几乎都靠在琴箱边缘,从而作为一个支撑点保持琵琶的稳定性,都为拨弹。只是司马金龙墓的拨子更大更明显。图5琵琶所在同组乐舞组合可辨认的有:腰鼓、横笛、檐鼓、筚篥、贝、五弦、舞伎、四弦曲项琵琶、排箫、笛、鼓、铜钹、吹指。图5司马金龙墓中的琵琶相较于图4云冈琵琶所处的乐器组合相比,乐器更为丰富并且有舞伎,但二者都有胡汉音乐交融景象,明显都受到了西凉乐影响,说明太和年间上到皇家下到民间,汉化推行都在加速进行,且胡汉音乐已可以和谐共生。

三幅典型琵琶类乐器图像反映多民族文化交流场景

通过梳理云冈石窟第11窟中的三幅典型琵琶类乐器图像从乐器形制、演奏技法、伎乐天特征及同组乐器辨认等方面入手,结合所处年代相近的司马金龙墓中的琵琶类乐器图像,对其可追溯至中亚源流的琵琶类乐器图像进行了多维度比较。

通过分析呈现北魏皇家与民间音乐中的外来音乐元素与本土音乐之间的部分融合景象。该融合不仅开启了中国历史上多民族大融合的序幕,也为隋唐时期音乐的繁荣与辉煌奠定了坚实基础。这也说明,自古以来中华民族便以宽容友好的态度拥抱着外来文化,在保持自身特点的同时不断升华与创新。这一历史经验亦提醒我们,即使在当下,艺术家们仍需关注不同文化之间的交流,以和平、友善的态度欣赏和理解各民族文化,以实现音乐与艺术发展的可持续性,而实现这一目标的关键是共同营造一个和平共存的文化环境。

图1《云冈石窟全集第九卷第十一窟》第17页

图2《云冈石窟全集第九卷第十一窟》第172页

图3赵维平 《丝绸之路上的琵琶乐器史》

图4 《云冈石窟全集第九卷第11窟》第269页

图5王恒先生著 《司马金龙墓石雕乐伎乐器研究》