舞动“风火流星”绽放青春光彩

本报记者 郭丽菲

在山西,有一项独特而震撼的国家级非遗项目比锣鼓更热闹、比烟火更绚烂,它就是融民间杂技与中华武术为一体的民间社火表演艺术——“风火流星”。飞舞的铁笼、炽热的木炭、四溅的火花在空中划出一道道亮丽的弧线,风借火势,火借风势,人在火中,火围人转,扣人心弦。

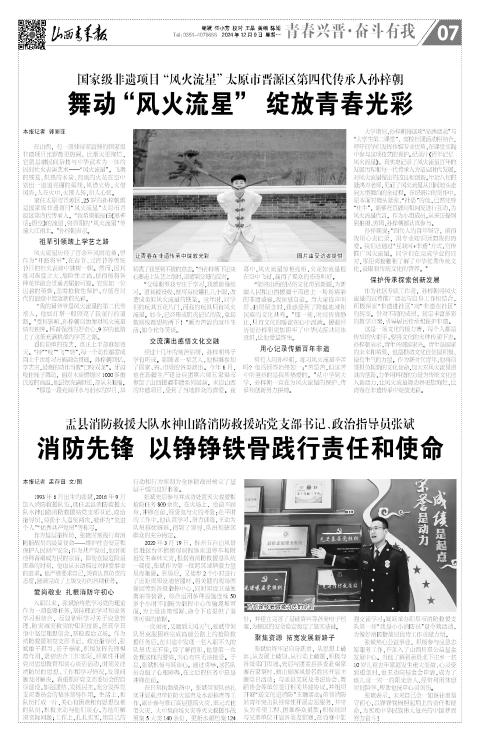

家住太原市晋源区,25岁的孙梓朝就是国家级非遗项目“风火流星”太原市晋源区第四代传承人。“我希望能接住《黑神话:悟空》的流量,将晋阳的‘风火流星’传遍大江南北。”孙梓朝表示。

祖辈引领踏上学艺之路

风火流星历经了百余年风雨沧桑,曾作为“开路将军”,在春节、元宵节等传统节日的社火表演中独树一帜。然而,因其练习难度之大、危险性之高,使得能将各种花样融会贯通者屈指可数。它犹如一位迟暮的英雄,急需抢救性保护,方能在时代的浪潮中绽放新的光彩。

“我的舅爷爷是风火流星的第二代传承人,他如灯塔一般照亮了我前行的道路。”受其影响,孙梓朝自幼便对风火流星情有独钟。怀着强烈的好奇心,9岁的他踏上了这条充满挑战的学艺之路。

看似简单的技艺,真正上手却难如登天。“持”“咬”“飞”“转”,每一个动作都需成百上千次练习方能融会贯通。孙梓朝回忆,学艺时,最难的动作当数“口咬双龙”。牙齿咬住绳子舞动,面对木炭燃烧时1000多摄氏度的高温,他虽然充满胆怯,却从未退缩。

“那是一段充满汗水与泪水的岁月,却铸就了我坚韧不拔的意志。”当孙梓朝下定决心要走上从艺之路时,却遭到父母的反对。

“父母期望我专注于学习,我就偷偷练习。道具被没收,便将易拉罐扎几个眼,改造成类似风火流星的铁笼。童年时,同学们的玩具五花八门,而我的玩具只有风火流星。如今,已经形成肌肉记忆的我,拿起数据线都想转两下!”颇为苦涩的童年生活,如今化作笑谈。

交流演出感悟文化交融

经过十几年的刻苦钻研,孙梓朝终于学有所成。跟随老一辈艺人,他相继参加了国家、省、市级的各类演出。今年6月,他在新疆生产建设兵团第六师五家渠市参加了山西援疆非遗系列展演。来自山西的非遗项目,受到了当地群众的喜爱。夜幕中,风火流星惊艳亮相,火花如流星般在空中飞过,赢得了观众的连连叫好。

“能将山西的民俗文化带到新疆,为新疆人民和山西援疆干部送上一场场精彩的非遗盛宴,我深感自豪。当大家连声叫好、拍照留念时,我感受到了跨越地域和民族的文化共鸣。”那一刻,时间仿佛静止,只有文化的暖流在心中流淌。援疆经历使孙梓朝更加铸牢了中华民族共同体意识,让他受益终生。

用心记录传播百年非遗

常有人问孙梓朝,练习风火流星辛苦吗?他的回答始终如一:“苦是苦,但这苦中所坚持的是我所热爱的。”从中学到大学,孙梓朝一直在为风火流星的保护、传承和创新努力拼搏。

大学期间,孙梓朝将这项“品牌活动”与“大学生第二课堂”、高校社团活动相结合,呼吁同学们发挥传媒专业优势,在课堂实践中参与这项技艺的保护。纪录片《百年记忆风火流星》,真实地记录了风火流星百年的发展历程和每一代传承人为适应时代发展,对风火流星做出的改良和创新。年近八旬的聂鸿寿老师,见证了风火流星从田间地头走向大型舞台的全过程。在纪录片的创作中,原本面对镜头紧张、“社恐”的他,已然化身“社牛”,能够在直播间和网友进行互动,为风火流星代言。作为小组成员,从采访提纲到拍摄、剪辑,孙梓朝都认真参与。

孙梓朝说:“四代人的百年坚守,值得我用心去记录,用专业知识回馈我的热爱。我们还通过‘互联网+非遗’方式,宣传推广风火流星。同学们在完成学业的同时,零距离接触和了解了中华优秀传统文化,汲取着传统文化的营养。”

保护传承探索创新发展

作为社区专职工作者,孙梓朝将风火流星的宣传推广活动与自身工作相结合,积极探索“非遗进社区”向“非遗在社区”的转变。针对不同的成员,制定丰富多彩的教学方案,引导居民传承和保护非遗。

这是一场文化的接力赛,每个人都是传承的火炬手,要将文化的火种传递下去。孙梓朝表示,青年兴则国家兴。青年是国家的未来和希望,也是推动文化自信最积极、最有生气的力量。作为新时代青年,他将自觉担负起新的文化使命,加大对风火流星道具的创新,力争用科技的力量为传统文化注入新活力,让风火流星舞动得更加绚烂,让青春在非遗传承中绽放光彩。