夜宴图里的千古之谜

《韩熙载夜宴图》被誉为“中国十大传世名画”之一,是绘画史上不可多得的人物画珍品。

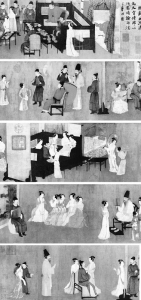

顾闳中以连环画式的分镜头描绘了5个场景与46个人物。他以屏风、床、长桌等作为5个主题的区隔,各主题之间既有独立的空间,又不乏连贯性。这幅长达3米多的长卷,布局有起有伏,情节有张有弛,尤其是人物神态栩栩如生。

《韩熙载夜宴图》是后代画家不断追摹的母题和蓝本,历史上有过多个版本。顾闳中的原迹早已佚失,现藏于北京故宫博物院的《韩熙载夜宴图》是宋摹本,引首有明代程南云篆书题“夜宴图”。

画中藏着重要的情报

《韩熙载夜宴图》之所以被誉为国宝级画作,不仅在于其精美绝伦,更重要的是,它历来被视为情报画。

据记载,南唐韩熙载才学渊博、精通音律,一直抱有平定中原的志向,无奈他的建议并没有被朝廷采纳。后主李煜继位后,想立韩熙载为宰相,但韩熙载深知国家的处境,不愿为亡国宰相,便故意装扮成醉生梦死的糊涂人。

历史上第一次关于韩熙载的记载,是北宋野史《钓矶立谈》。韩熙载的好友史虚白说,他蓄养艺伎,本是为了娱乐宾客,以招募天下英才。其虽有宰相之才而不得其位,方才“弥事荒宴”。南宋陆游视韩熙载为“风流之冠”,说他蓄伎“自污”,是因为不肯做宰相,以保晚节。

关于《韩熙载夜宴图》的本意流传着两种说法。一是李煜听说韩熙载经常在家设宴款待友人、夜夜笙歌,便派画家顾闳中和周文矩夜访韩府,记录下夜宴场面。一方面李煜想启用为宰相,另一方面又担心这样一个重量级人物脱离了自己的视野。于是就委派了顾闳中等人潜入韩府进行暗中调查。

文章一开始就提到的顾闳中,并不是韩熙载请来记录宴会的“摄影师”,而是李煜暗查韩熙载的谍报人员。这种画师参与情报活动的情况,在古代很常见,就像现在的情报工作不能缺乏摄影设备一样,画师在古代情报机构中也是不可或缺的。当李煜看到了这幅夜宴图中韩熙载沉迷享乐的状态,就放弃了想要任其为相的想法,也很大程度上降低了李煜对韩熙载的戒心。”

二是李煜本想重用韩熙载,但得知许多官员频繁出入韩熙载的府邸,担心他有异心,于是派顾闳中与周文矩前去刺探情报。没想到两人到了韩府,看到的是韩熙载纵情声色的场景,顾闳中与周文矩各画了一幅《韩熙载夜宴图》。

一场精心策划的局

《韩熙载夜宴图》自问世以来,留下了许多谜团,也吸引了一大批画迷。

有人说,这幅画就像一场精心策划的局。仔细看主人公韩熙载所穿的衣服,每一个场景都不相同。在画中的第一段里,他穿黑色衣服,正襟危坐。第二段里,穿家常黄色衣服,为舞姬擂鼓助兴。第三段,又穿上黑色衣服洗手。第四段,穿白色衣服,脱得袒胸露腹。最后一段,重新穿上黄色衣服。最奇怪的是,他送客时手里还拿着擂鼓用的一对鼓槌。有人因此怀疑,这是一幅顺序被打乱的“接卷”。

此外,这幅画如果是五代时期作品,为什么屏风上的花鸟山水是南宋风格?如果是写实之作,为什么画中的男女服装不属于同一朝代?假如它是南宋院中人笔,以其精工妍丽,应是宫廷收藏或著录的对象,何以宫廷与画院没人提过片语只字?

《韩熙载夜宴图》原本收藏于南唐宫廷之内,南唐灭亡后被纳入北宋的宣和内府,收入《宣和画谱》中。随着朝代更迭,这幅画流落民间,清康熙年间被川陕总督年羹尧购入,后来年羹尧被杀,画作被抄入宫,成为乾隆皇帝的珍爱之宝。乾隆皇帝认为,此画的魅力在于“绘事特精妙”。与其说这是一幅情报画,不如说它是画家的炫技之作。顾闳中塑造的韩熙载不仅形象逼真,而且对其内心挖掘深刻,可以说真实再现了这位历史人物的原貌。

韩熙载脸上细微的神情令人充满遐想。一方面,他在宴会上与宾客觥筹交错,不拘小节,比如亲自击鼓为王屋山伴奏,敞胸露怀听女乐合奏,送别时任客人与家伎厮混,充分反映了他狂放不羁、纵情声色的处世态度和生活追求。另一方面他似乎又心不在焉,满怀忧郁,如擂鼓时双目凝视、面不露笑,听清吹时漫不经心,这些情绪都表现出他晚年失意的心态。

几经辗转,终归故宫

夜宴图本身是令人称道的画中精品,但历经千年流转,实属不易。据清《石渠宝笈》记载:该画本入清后曾归藏清廷御书房,并钤有若干方鉴藏印。前则有乾隆皇帝一段题记,并存有南宋时的行书残缺题语。溥仪出宫时携带此画并将其变卖,此画在民间辗转。

1945年,抗战胜利,画家张大千在琉璃厂时偶遇一批“东北货”,竟有《韩熙载夜宴图》,当即爱不释手。精明的店主要价黄金500两,而这在当时能买下一座前清王府。爱画如命的张大千当机立断购下此画,此后张大千移居香港,而该画一直被其带在身边。1952年,张大千决定移居巴西,同时拟将此画售出。当时政府对流落海外的珍贵文物高度重视,在政府高层指示下,组织秘密小组赴港收购散佚文物。

小组负责人徐伯郊与张大千多有往来,在他的努力下,张大千终于下决心将所藏珍品 《韩熙载夜宴图》《潇湘图》《万壑松风图》及敦煌密卷等卖给国家,折价仅2万美元。对于这一决定,张大千曾跟朋友坦然表示:“我寓居海外,万一国宝失落他人之手,岂不成了千古罪人!”

据《解放日报》