书法当以文化滋养

人物访谈/贠长青

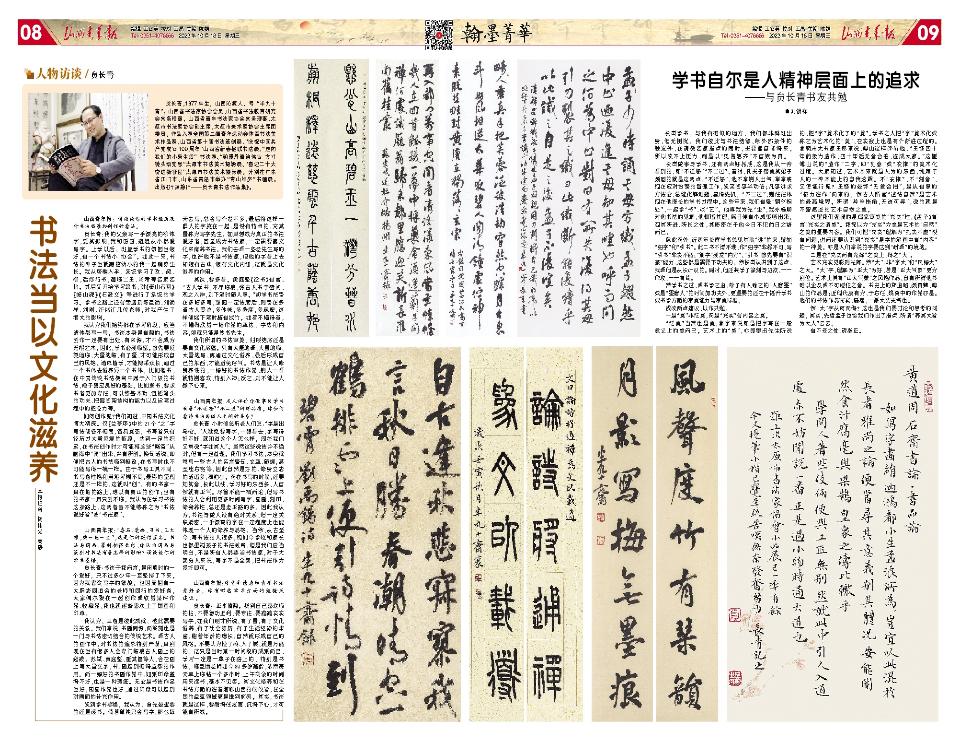

贠长青,1977年生,山西沁源人,号 “半九十斋”。山西省书法家协会会员,山西省书法教育研究会常务理事,山西省青年书法家协会常务理事,太原市书法家协会副主席,太原市美术家协会主席团委员。作品入展全国第二届青年运动会体育书法美术作品展、山西省第十届书法篆刻展、“庆祝中国共产党成立100周年”山西省新春楹联书法展、“走向我们的小康生活”书法展、“翰墨丹青绘伟业 方寸镜头颂党恩”太原市书法美术摄影展、“喜迎二十大奋进新征程”太原市书法美术摄影展。分别在广东省江门市、山东省青岛市举办“青山结庐”书画展。出版《行寂静行——贠长青书法作品集》。

本报记者杨伟义高静

山西青年报:请谈谈你的学书经历及对书法临摹和创作的看法。

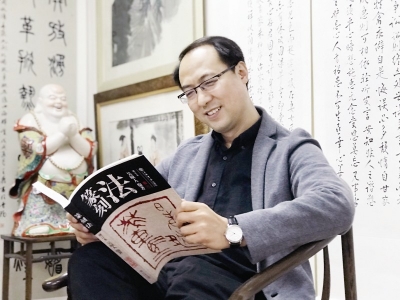

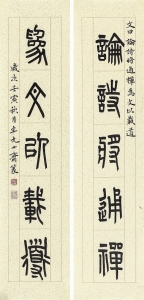

贠长青:我的父亲写一手漂亮的柳体字,受其影响,我和哥哥、姐姐从小都爱写字。上学以后,班里学书的氛围也很好,有一个书法小“协会”。如此一来,书法的种子也就跟随幼小的我一起萌芽生长。我从唐楷入手,系统学习了欧、颜、柳,后涉行书,遍临二王、米芾等名家名帖。其后又开始学习篆书,对《泰山石刻》《峄山碑》《石鼓文》等进行了系统的学习。学书之路上还有幸遇到陈巨锁、刘锁祥、刘刚、汪能江几位老师,对我产生了很大的影响。

我认为我们始终都在学习阶段,应当诸体都写一写。书法本身是有源的,书法创作一定要有出处、有来源,才不会成为无根之木。因此,学书必须临摹。首先要反复地临、大量地临,有了量,才可能形成自己的风格。诸体皆学,才能博采众长,通过一个书体去滋养另一个书体。比如楷书,在中国传统书法教育中属于入门级的书法,便于奠定良好的基础。比如篆书,要求书者更加专注,可以练基本功,包括笔头的功夫、把握间架结构的能力以及运笔过程中的把控力等。

如何创作呢?我们知道,中国书法文化博大精深。仅《兰亭序》中的21个“之”字写法便各不相同,各具美态。书写者只有经历过大量反复的临摹,达到一定的积累,在书法创作时才可能将这些“储备”从脑海中“调”出来,并有所创。换句话说,即便把古人的书法临到极致,在书写时也不可能写得一模一样。由于书写工具不同、书写者性格和用笔习惯不同,最终的呈现还是不一样的,这就叫“创”。有的书家一直在临的路上,难以有真正的创作;也有的书家一直只创不临。我认为在学习书法这条路上,这两者皆不能够称之为“书法爱好者”或“书法家”。

山西青年报:“喜石、爱画、习书,三大嗜,缺一憾一生”,这是你的微信签名。书法与国画、篆刻相得益彰,你认为国画与篆刻对书法有着怎样的影响?请谈谈你的学书感悟。

贠长青:书法于我而言,是闲暇时的一个爱好,只不过多少年一直坚持了下来。因为我喜欢写字的缘故,也因周围有一大群志同道合的老师和同行的爱好者,大家偶尔聚在一起创作或欣赏某件作品、收藏品,我也就逐渐喜欢上了国画和印章。

我认为,三者是彼此成就、彼此需要的关系。我们常说,书画同源,而篆刻也是一门与书法密切结合的传统艺术。看古人的画作中,对书法的追求特别严谨,直到现在也有很多人会专门临摹古人画上的题跋。苏轼、黄庭坚、董其昌等人,会在画上写大量文字,书、画起到相得益彰的作用。而一幅好的书画作品中,如果印章盖得不好,也是一种瑕疵。无论是书法作品也好,国画作品也好,通过印章可以起到对画面的补充作用。

谈到学书感悟,我认为,首先最重要的还是读书。倘若单纯只会写字,那么每天去写,总会写个差不多,最后将这样一群人的字放在一起,是没有特点的,充其量称为写字先生。如果想成为真正的书法爱好者,甚至成为书法家,一定需要靠文化来滋养书法。我们去看一些老先生写的字,也许他不是书法家,但他的字看上去却很有古味,很有文化内涵,这就是文化滋养的作用。

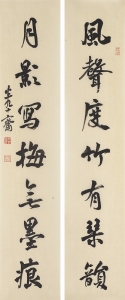

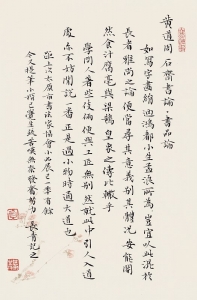

其次,要多看。黄庭坚《论书》有言:“古人学书,不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。”初学书法贵在多临多写,掌握一定法度后,则贵在多看古人墨迹,多体味,多揣度,多琢磨,这样便能下笔时胸有成竹。如若不懂得看,不懂得欣赏一幅作品的章法、字法和内容,那就只能是抄书先生。

我们所谓的书法审美,归根结底还是要有文化底蕴。只有大量地看、大量地临、大量地写,再通过文化滋养,最后形成自己的东西,才能避免俗气。书法是让人修身养性的,一幅好的书法作品,别人一看就特别喜欢,特别入神;反之,则不能让人静下心来。

山西青年报:友人评价你做事与学书有着“不迁怒”“不二过”的好品质。你如何看待书法与做人之间的关系?

贠长青:小时候总听老人们说:“字是出马枪。”人难免要写字,一眼看去,字写得好不好,就知道这个人怎么样。现在我们又常说“字如其人”。虽然这些说法并不绝对,但有一定道理。我们学习书法,本身就常写一些古人的名言警句、文章、随想,甚至座右铭等,因此自然是好的、修身立志的话语多,糟粕少。而在书写的时候,还要知其意,长此以往,学习好的东西多,人自然就有正气。尽管不能一概而论,但写书法的人会利用更多时间写字、画画、刻印,修身养性,总还是走正路的多。因此我认为,书法与做人没有绝对关系,但一定关联紧密,一手漂亮的字在一定程度上也能体现一个人的修养与品格。当然,从古至今,写书法的人很多,现如今学校和家长也都重视孩子的书法教育,但是我们应当明白,不是所有人都要当书法家,对于大部分人来说,写字不是全部,把书法作为爱好即可。

山西青年报:对青年读者和青年书法爱好者,你有哪些学书方面的经验或建议。

贠长青:正本清源。找到自己喜欢临的帖,不要急功近利,要专注、要踏踏实实写字,如我们刚才所说,有了量,有了文化滋养,有了社会阅历,有了生活经验的丰富,随着年龄的增长,自然就形成自己的风格。不要认为投了稿、入了展,就是万能的,这只是当时某一时间段的成果而已,学习一定是一辈子在路上的,特别是书法。陈巨锁老师如今80多岁高龄,依然每天早上临帖一个多小时,上午剩余的时间用来读书,基本不见客。其文化修养和在书法方面的造诣堪称山西的佼佼者,在全国的章草领域更是排到前列。其实,书法就是这样,要耐得住寂寞、沉得下心,才可能有所成。

学书自尔是人精神层面上的追求

——与贠长青书友共勉

●刘锁祥

长青学书,与我有相似的地方,我们都非科班出身,但无困扰。我们彼此与书法结缘,除外部条件的触发外,在请教名家指点的同时,主要靠自修得来。所以谈不上压力,倒是以“见贤思齐”不自欺为真。

长青做事与学书,还有两点好品质,这是我从一旁看到的,即“不迁怒”“不二过”。昔时,孔夫子赞美其弟子颜回的就是这两点。“不迁怒”,他不拿别人出气,常常表现在应对纷繁的管理工作,谈笑间事半功倍;凡事讲求方法论,总能化解难题,赢得先机。“不二过”,则往往体现在他漫长的学书过程中。这些年来,我们有缘“朝夕相处”,一起学“书”、谈“艺”。他尊我为先“生”,我亦畅聊对他书法的见解,他顿悟其理,隔日便有小成果晒出来,观其所进、所长之处,其秘密在于他今日不犯前日之错而已。

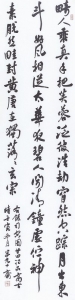

除此而外,近两年长青学书总见其挑“难”的来,譬如“细字”和“引书”。此二书不谓不难,作“细字”非静不可,写“引书”非实不能;“细字”须发“内力”,“引书”首先要有“识篆”能力,这些都是需要下功夫的。然长青认识到了这点,我看他是从长计议的。同时,他还兼学了篆刻与边款,一一作攻,一一有绩。

然学书之道,或书学之道,除了有人喻之的“人磨墨”或是“墨磨人”的时间加功夫外,更重要的还在于提升学书或书学方面的审美能力与审美标准。

浅谈两点建议,以作共勉。

一是“美”非泛美,而是“充实”有内容之美。

“泛美”当然也是美,拿字来说即是把字写在一般意义上的美而已。艺术上的“美”,亦即鲁迅先生所说的,把“字”美术化了的“美”。学书之人把“字”美术化或称之为艺术化的“美”,在实践上也是有个渐进过程的。拿明末大书家王铎来说,傅山这样评价他:“王铎四十年前极力造作,四十年后无意合拍,遂成大家。”这里傅山说的“造作”二字,即“刻意”或“安排”的美术化过程。大家知道,艺术本来就是人为的东西,纯属于人的一种本能上的自我炫耀。不“安排”、不“刻意”,又怎能行呢?王铎的最终“无意合拍”,是从有意的“极力造作”而来的。然古人所言“道法自然”是艺术的最高境界。所谓“羚羊挂角,无迹可寻”,说的就是不留痕迹的艺术自然之美。

这里我们强调的是儒家审美的“充实”性,《孟子》有言“充实之谓美”。我深以为“充实”为美是艺术的“自然”之美的重要内容。我们可把“充实”理解为“扎实不虚”没有问题,进而还要认识到“充实”是字的笔画中有“内容”的一种美。亦是人们常说的字要达到“耐看”的境地。

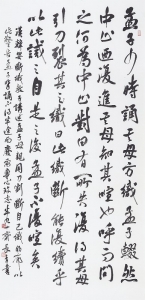

二是在“充实而有光辉”之美上,得之“大”。

艺术充实见彩则光辉。然“大”,非“字大”和“尺幅大”之大。“大”字,理解为“正大”为好,若是“正大气象”更为到位。艺术上具有“正大气象”之风格作品,自有所谓他书难以企及或不可侵犯之意。书史上的郑道昭、颜真卿、傅山的作品是;近现代康有为、于右任、姚奠中的作品亦是。他们的书法作品充实、磊落,一派大丈夫气也。

然“大”字从何而得?这也是我们要讨论和思考的问题。其实,先哲孟子也给我们作出了指点,所谓“养其大者为大人”云云。

有不妥之处,请指正。