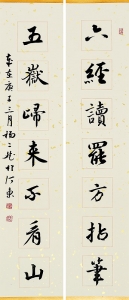

已藏云海从深袖 便卷沧波归我心

人物访谈/杨二斌

杨二斌,美学博士,山西师范大学书法学院副教授、理论教研室主任、硕士研究生导师。中国书法家协会“当代中青年书法理论与批评高研班”成员,“征程”、“新中国新发现”等全国重大主题性展览审读委员、专项课题组成员,中国书法家协会会员、山西省书法家协会学术委员,主持国家社科基金后期资助项目、省艺术学规划课题等。书学论文曾荣获全国第八届书学讨论会一等奖、第四届中国书法兰亭奖理论奖三等奖等。出版《山西书法史》(合著)一部,在《中国书法》等专业期刊报纸上发表论文50余篇。书法作品入展“伟业——庆祝中国共产党成立100周年书法大展”等;策划“翰墨文心——运城博物馆馆藏书法作品展”、全国第二届第三届卫门书派学术研讨会、“侯马盟书——文字与书法艺术研讨会”等。

本报记者 杨伟义 高静

山西青年报:多年来,您一直坚持书法研究,同时在技法上也深入学习。请分享一下您的学书经历。

杨二斌:我习书二十余年,起先的学习是盲目的,后求学于平阳,2007年在山西师范大学攻读硕士研究生,得遇柴建国、杨吉平、李晋林诸位恩师,初窥学术之门径,以考据之学为根本,兼书法技法的学习,集力于这艺舟双楫,寻根探源,不仅“知其然”,更能“知其所以然”,思路由点及面,由表及里,去伪存真,深研扩展,理解书史的因果始末与勾连。

进入西安交通大学读博后,追随钟明善、薛养贤二位恩师,向之甚笃,学之甚勤,以哲学之美学为方向,拓宽了学术视野,特别是以哲学之美学为观照,发现了书法美得以实现的密钥,搞清楚五体源流以及与当时社会文化之间的关系,并在书法研究中完善技法水平,成为我最大的收获。

山西青年报:您经常参加全国性的书法论坛,2009年,您的论文《西汉官文书运行书体研究》曾获全国第八届书学讨论会一等奖,系列论文还获得了第四届中国书法“兰亭奖”。您如何看待书法理论研究和书法创作之间的关系?

杨二斌:我经常参加全国性的书法论坛,这可以追溯到2009年,当时获得了全国第八届书学讨论会一等奖,并作为获奖作者现场宣读了论文。还在全国第九届书学讨论会、第十届书学讨论会、敦煌论坛、全国《龙藏寺碑》楷书发展学术论坛、怀素草书论坛、全国第十一届书学讨论会等获奖。系列论文还获得了第四届中国书法“兰亭奖”,这是中国书法界的最高奖。可以说,这是中国书法家协会对一位青年学者的承认与褒奖。因此也可以说,我是伴随着全国书学讨论会的发展成长起来的,我认为,人的生命是有限的,要在有限的生命中找到自习的学术方向,并为之奋斗。我只是在学习的同时把结课论文和自己的研究重点结合起来,遇到相关的论坛才投稿的,或许这个方法可以借鉴到日常的书法学习中。

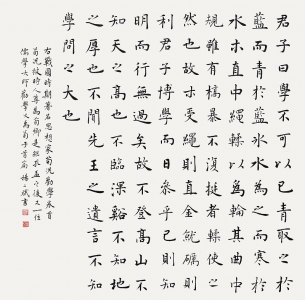

书法学习是一辈子的事,而理论与实践实际上不可偏废,学术研究对于书写实践起到引领作用,而书写实践对于学术发展也至关重要,理论与实践实际上是一体两翼的关系。书法研究重在思辨,通过对书法历史的挖掘,找寻到当时为常识而后世却鲜为人知的问题,通过对书法技法的研究,可以更加清晰地找寻到书法的源与流,书法史学、美学、批评无不是“道”的体悟与表达,是中国文化精神的外在表现形式。书法创作重在技巧,作为创作的“技”不仅是表达出来的字形字势,更是书写的体验,正所谓“已藏云海从深袖便卷沧波归我心”,取法之高低、挥运之往复、感受之深邃,都是“道”的自然流露。从二者的关系来看,缺少“实践”的理论缺乏令人信服的视野与高度,而缺少“理论”的实践只会流于字匠式的创新,只有不断地学习与体悟,才能使二者相互协调,真正达到“技道两进”。

山西青年报:清人刘熙载在《艺概·书概》中说:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已……书也者,心学也。心不若人而欲书之过人,其勤而无所也宜矣。”您如何看待“书如其人”“书为心画”之说?

杨二斌:首先说“书如其人”。在书史之上,常把人的道德水准与艺术水准关联在一起,称为 “人品即书品”。如果以“人品”为第一位,而“书品”是附着于“人品”等而下之的第二重意义,这是中国书法发展史上的主流意识。若强调以书法风格为第一位,把“人品”附着于书法风格之上,则是混淆了“书品”与“书法风格”二者的区别。

“书品”是“人品”意义在字里行间的道德叠加,而“书法风格”则是一个人的书写风格特征。“书品”强调的是人一生道德书法达到的相应高度,“书法风格”则强调一个人终其一生所形成的天生与众不同的书写面貌,并且随着时间的变化,因个性发展的微调有着不同的风格微调。如果必须找到关联,历史上书家风格特征的确是和其性格相互表里,也就是说,一个人的性格气质决定这个人的精神面貌,从而决定这个人自我书写的外在特征,比如王羲之风骨峭拔,其书遒劲而秀美;颜真卿严肃端庄,故其书雄浑而大气。诸如蔡京之流,其道德水准极其卑劣,则其“书品”是极差的,而其书作本身仅仅是表现了蔡京之流的风格特色乃至于性格气质,这是艺术水准和道德水准不在同一水平线上的典型表现。倘若一个道德高尚之人的书法艺术水准不够,则不能以“人品”与“书品”不符相评论。所以,书法的艺术水准与道德水准的关系是极为微妙而复杂的,德成而上、艺成而下的观念即是标准。

其次,“书为心画”。书法的本质其实是人,是人的观念,是人的本真,是人对这个世界的看法,通常就是我们所说的世界观。书迹通过手法书写出来,而手法是通过“心”的认识才能达到的,俗语所谓“眼高手低”,实际上也是对“心”的强调,因为无论多么厉害的高手,必须是心法高超,而不是所谓的技法高超,技法与形式都是外在的,在中国书法史上,明代的徐渭无疑是在书法中最能表“心”的。

徐渭的一生,充满了困顿与挫折,生年父亲即病故,10岁家道中落而被遣散出门,屡试不中的科举打击,担心受胡宗宪案件牵连而致精神高度紧张,磨难与不幸直接摧毁了徐渭脆弱的神经,抑郁以至神经错乱,九次自杀未死,后因病情复发,怀疑张氏不贞将其杀死而入狱。经过七年的牢狱生涯,53岁之后,以生命的本色书写,自作《畸谱》,成就了中国书画史上的一代奇人。

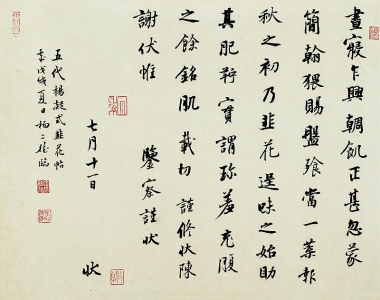

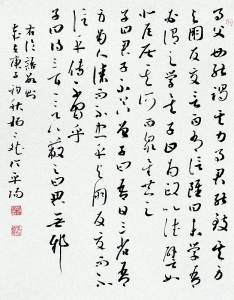

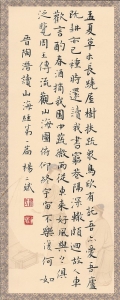

清啸阁藏帖徐渭《初进白鹿表》楷书拓本,为其38岁时任胡宗宪幕僚时所书,也是他书写较早的、较为工稳的楷书,以钟繇、王羲之为中心,点画使转顿挫又有唐人影子,颇得唐法三昧,应规入矩而又时出逸笔,使人意料不及,这是他书法较为独特之处。而其出狱之后的书作则表现出任情恣意的个性,北京故宫博物院题为 《过陈守经留饭海棠树下赋得夜雨剪春韭》的草书作品用笔豪放恣肆,笔画映带生动,结体密疏有致,章法纵逸跌宕,诚谓文长草书佳构,也是其“心”的集中表达,而表达在书法上我们又可以称之为“象”,这种“象”,既来自于对传统文化的认识,又来自于自己的“心”。在徐渭的书法中,“心”的表达是自由的,是对当时有限性的超越,个性表露无疑,成为其情感表达的宣泄之处。

在徐渭的“心象”中,象自我出,而不遵循晋唐古法。从技术体系上看,是对魏晋唐宋诸家法度的极度破坏,但是从中国书法史的链条上看,却是对唐宋法意思想的反叛与超越,是在“心学”智慧下对于本心的执著追寻,朝着“艺以表心”的极致化发展,有着西方悲剧审美的力量;在书写中,徐渭找到医治心灵创伤的良药与摆脱尘世喧嚣烦恼的本真,是生命真我的延传。

文艺的核心在于“心”,本体也在于“心”,而“象”的表达不出“心”外,因此是作者通过书法或者其他艺术形式对人生境界的表达,所谓“心象”,是自身与世界的融合,是生命的照射,是精神的映照。徐渭的书画是情感的抒发,是对晚明哲学中的“心学”的发扬,从这个角度来说,徐渭无疑是晚明“心学”思想在艺术领域的代表人物。从这一点上说,书写都是“心”语,是毛笔在纸面的舞蹈,是人生的再现、生命的不朽。

山西青年报:您的硕士研究方向是书法批评,博士研究方向是哲学专业美学方向。那么,您是如何定义“书法批评”的?关于书法审美,您有怎样的理解?

杨二斌:书法批评,绝不能仅仅从字面上的“批评”二字来理解,书法批评包含对书法历史、书法理论与书法评论的综合,可以说,对于一个时代的书法现象的评论都可以归入“批评”的范畴,而对于书家个人评论只是其中一个很小的方面。实际上,我在硕士阶段的学习只是选定了一个学术方向,真正的发展是在博士阶段建立的。

进入西安交通大学读博后,从哲学思想上俯瞰书法,我的学术视野拓宽了,研究中摈弃了美学与史学互相分离的状态,以史学的发展来证明美学思想观念的确立、发展与完善,并与书法技法的发展相互联系,从而建立书法形上形下相互支持的通途。书法本身是借取天地万物的生命形式和运动状态为象征、比类的方式进行言说的,其正是本着《周易》卦画的象征性思维及原理,而书法品评则以春秋笔法以抉其幽隐、状其神意。应该说,书法审美的变化是从属于社会思想观念的变化,对于深层次的书法意识审美的关注,包括各种书体的观念变化以及社会整体审美观念的变化是我当前关注的主要焦点,所以从美学、史学、社会学的多学科的交叉点来看中国书法书体与观念的变迁是很有意义的。

深耕于两汉,立足于当前,展望于未来,这种状态实际上是对我当前的书法研究状况的概括。然而我知道,中国书法的核心在于对书法传统文化精神的继承与发展,成功的道路上写满汗水和辛劳,也充满坎坷和曲折,但却也有收获的喜悦与幸福,热爱并钟情之,才能真正产生具备生命咏叹式的作品。