云冈石窟最大洞窟暗藏开凿技术“密码”

本报记者 田璐

大同武州山,主峰是云冈,依山开凿的皇家石窟,为当今世界所瞩目。位于大同市武州山的云冈石窟,北魏时期开始建造,拥有1600余年的历史,是中国第一座开凿于朝代国都的皇家石窟,与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟并称“中国四大石窟”。

云冈石窟现存主要洞窟45个、附属洞窟209个、佛龛约计1100多个、大小造像59000余尊,融汇了鲜卑、汉等民族及中亚文化的精髓,是举世公认的历史文化瑰宝和人类古代文明结晶。2001年,云冈石窟被列入《世界遗产名录》。本期《山西青年报》带大家走进大同云冈石窟,“翻开”这部刻在山崖岩石上的史书,领略世界佛教石窟雕刻艺术的巅峰之作。

“世界三大石雕艺术宝库”之一

云冈石窟原名“武州山石窟寺”,明代开始改称“云冈石窟”。石窟依山开凿,规模恢弘、气势雄浑,东西绵延约1公里。

作为北魏建都平城(今山西大同)时期的大型石窟寺文化遗存,云冈石窟是从北魏文成帝恢复佛教后开凿的,到北魏正光年间终结,大致历经了近70年之久。

北魏著名地理学家郦道元在《水经注》中记录了当年建造云冈石窟时的壮景:“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所稀。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目所眺。”

云冈石窟以壮丽的典型皇家风范造像而异于其他早期石窟,最具西来样式,也就是胡风胡韵最为浓郁的,后期营造的石窟又引领了中华佛教艺术本土化、世俗化、民族化的新风尚,这在中华艺术宝库中是独一无二的。它所展现的佛教文化艺术涉及到历史、建筑、音乐等多方面内容,是东方石雕艺术的精魂,也是中西文化融合的典范,亦代表着公元5-6世纪佛教艺术的最高成就,与印度阿旃陀石窟、阿富汗巴米扬石窟并称为“世界三大石雕艺术宝库”。

1933年,中国学者梁思成、林徽因、刘敦桢等人考察云冈石窟后,刊发了《云冈石窟中所表现的北魏建筑》一文:“这灵岩石窟更是后魏艺术之精华——中国美术史上一个极重要时期中难得的大宗实物遗证。”文中第一次从建筑角度研究了云冈石窟的价值。

一座大山,一座完全是石头的山,布满了蜂巢般人工开凿的石窟,是何等的震撼。

“昙曜五窟”帝王的象征

约公元460年,北魏高僧昙曜来到大同云冈,带领一群工匠在这里建寺造像,参加开凿的多达4万余人。云冈石窟的雕造技法继承和发展了我国秦汉以来石雕艺术的优秀传统,创造出云冈独具特色的艺术风格,直接影响到孝文帝迁都洛阳后龙门石窟的造像,进而影响了敦煌的北魏石窟,对隋唐以后中国雕塑艺术产生了深远的影响。

云冈石窟佛教艺术按石窟形制、造像内容和样式的发展可分为早期、中期、晚期三个阶段。早期石窟即今第16—20窟,亦称为“昙曜五窟”,是云冈最早开凿的一组洞窟。洞窟规模宏大,窟内造像以三世佛为主,分别象征着北魏的5位皇帝。

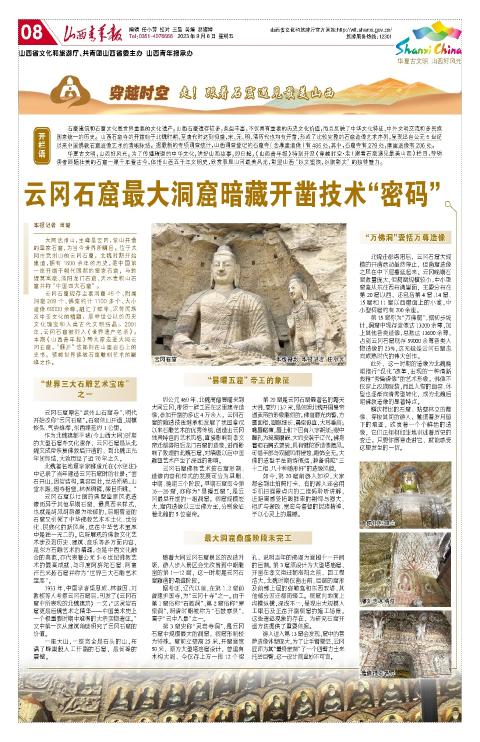

第20窟是云冈石窟最著名的露天大佛,高约13.7米,是依照北魏开国皇帝道武帝的形象雕刻的。佛首磨光肉髻,方圆面相,眉眼细长,鼻梁挺直,大耳垂肩;嘴唇略薄,唇上和下巴有八字胡须;眼中瞳孔为琉璃镶嵌,大约安装于辽代。佛身着袒右肩式袈裟,具有犍陀罗造像遗风。可惜手部与双腿风雨侵蚀,雕饰全无。大佛的造型手法简练概括,兼备佛陀“三十二相、八十种随形好”的造像风貌。

如今,第20窟前游人如织,大家都会到此拍照打卡,有的游人还会用手机扫描景点内的二维码聆听讲解,近距离感受拓跋鲜卑的剽悍与强大、粗犷与豪放、宽宏与睿智的民族精神,予以心灵上的震撼。

最大洞窟鼎盛阶段未完工

随着大同云冈石窟景区的改造升级,游人步入景区会先欣赏到中期雕凿的第1—12窟,这一时期是云冈石窟雕凿的鼎盛阶段。

据考证,辽代以前,在第1、2窟前曾建护国寺,为“云冈十寺”之一。由于第1窟俗称“石鼓洞”,第2窟俗称“寒泉洞”,明清时期被称为“石鼓寒泉”,属于“云中八景”之一。

第3窟史称“灵岩寺洞”,是云冈石窟中规模最大的洞窟,洞窟形制较为特殊。窟前立壁高25米,开窟面宽50米,原为大型塔庙窟设计,曾建有木构大阁,今仅存上方一排12个梁孔,说明当年的佛阁为面阔十一开间的巨制。第3窟原设计为大型塔庙窟,开凿在孝文帝迁都洛阳之前,因工程浩大,北魏时期仅凿出前、后部的窟形及前部上层的弥勒龛和东西双塔,其他部分因迁都而辍工。洞窟内地面上沟槽纵横,深浅不一,呈现出大规模人工取石及正在开凿洞窟的施工场景。这些遗迹现象的存在,为研究石窟开凿方法提供了重要依据。

游人进入第13窟会发现,窟中的菩萨造像体型庞大,为了让手臂悬空,云冈匠师为其“量身定制”了一个四臂力士来托举巨臂,这一设计简直妙不可言。

“万佛洞”囊括万尊造像

北魏迁都洛阳后,云冈石窟大规模的开凿活动虽然停止,但凿窟造像之风在中下层蔓延起来。云冈晚期石窟数量庞大,但洞窟规模较小,中小型窟龛从东往西布满崖面,主要分布在第20窟以西,还包括第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龛,中小型洞窟约有200余座。

第15窟称为“万佛洞”,据初步统计,洞窟中现存造像达13200余尊,加上其他各类造像,总数达13600余尊,占到云冈石窟现存59000余尊各类人物造像的23%,这无疑是云冈石窟走向成熟时代的伟大创作。

此外,这一时期的造像为北魏晚期推行“汉化”改革,出现的一种清新典雅“秀骨清像”的艺术形象。佛像不仅穿上汉族服装,而且人物的面容、体型也逐渐向清秀型转化,成为北魏后期佛教造像的显著特点。

鳞次栉比的石窟、贴壁林立的雕像、穿梭其间的游人,触摸着岁月留下的痕迹,欣赏着一个个鲜活的造像,它们正栩栩如生地讲述着历史的变迁。只要你愿意走进它,就能感受这里发生的一切。