一份报纸开启60年雷锋精神的传承

本报记者 王丽娟

“1963年3月5日,《人民日报》发表毛泽东题词‘向雷锋同志学习’,全国掀起学雷锋热潮。我被雷锋同志‘全心全意为人民服务’的精神感染,并将那张《人民日报》收藏了起来,这是我收藏的第一份报纸。”3月2日,76岁的中国报业协会集报分会副会长、山西省报业协会集报分会会长王立功拿着60年前的《人民日报》说。

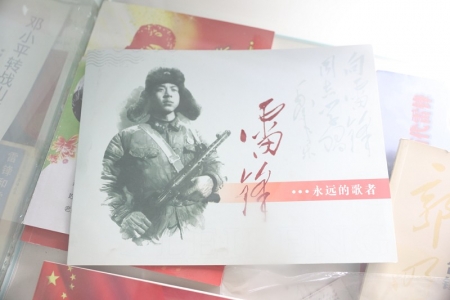

位于太原市尖草坪区柏板村醋厂办公室三层的“立功藏报馆”是这位老人60年集结的精神乐园。在这里可以看到不同专题、不同材质的全国各地各类报刊,甚至还有海外华人创办的报刊。而在展厅右侧,4000余份雷锋主题的集合——图书、宣传画、画册、挂图、扑克、书笺、信封、影碟……满满都是雷锋时代的标志。

一份报纸 根植信仰

1963年的春天,16岁的王立功第一次认识“雷锋”。一个22岁的年轻人,用自己的生命诠释了“全心全意为人民服务”这句话。他的生命虽然短暂,却用有限的生命投入到无限的为人民服务当中。比雷锋小6岁的王立功,被这种精神所吸引,更是将这种精神刻入骨髓,成为自己的精神信仰。

“我要像雷锋一样,更好地为人民服务。”16岁的王立功根植了信仰。从那时起,“为人民服务”就是他人生的座右铭。他开始收集各种有关雷锋的相关物件,渐渐地喜欢上了收藏。

由于酷爱文学,报纸成为他收藏最多的物品。一份、十份、百份、万份……如今,王立功收藏有2万多种、30多万份报刊,整理出各类专题200多个,有学雷锋、建党、建军、新中国成立、三大战役、抗战、抗美援朝、“神五”“神六”、外报精选等专题,都是以每个事件发生的时间顺序,纵向收集整理而成,有的跨度达数年乃至数十年,甚至上百年的也有,无不有始有终,成为每个事件新闻报道的完整见证。

“收藏不仅仅是记录,更是一种精神的传承。”王立功说。雷锋精神就是在他以自身为榜样,无数次的自费展览中传播出去的。只要王立功走过的地方,都会带动着周边的人跟着他一起做。

爱岗敬业 我是“螺丝钉”

1964年,初中毕业的王立功响应号召,来到太原市北郊区柏板乡插队,城里的娃娃变成了一名实实在在的农民。由于当时农村缺少文化,他这个城里来的年轻人成了生产队里少有的 “文化人”。于是,村民们一致推荐他担任生产队里的保管员兼记工员。

“干一行爱一行”这是雷锋“告诉”王立功的真理。作为生产队里的“大干部”,他每年补贴100个工分。但想到家里困难,他除了把基本的工作做好之外,还经常帮着家里人下地劳动、割草、砍柴、拉煤。帮着大家一起完成队里的活计。“在那个特殊的年代,我们有着雷锋精神,大家即使是饿着也要做完生产队的工作。”王立功告诉《山西青年报》记者。

上世纪八十年代初,王立功在“知青返城”的政策落实中调到北郊区柏板供销社。凭借着一股爱钻研的精神,他很快适应了供销社的工作,并取得社里最好的业绩。“当时,供销社也遇到了很多的困难,是雷锋的‘螺丝钉精神’鼓舞了我。为了推销产品,我们手拿着广告牌,从太原一直站到哈尔滨。又是雷锋的‘艰苦奋斗精神’支撑着我们,能节省就节省,能艰苦就艰苦。”讲起自己的故事,王立功的眼中依然闪烁着幸福的光芒。

1985年,王立功被任命为北郊区西墕供销社新成立的恒山路贸易公司经理,与7名员工赤手空拳闯市场。那时的他已有20余年的集报经验,并从报纸上学习了很多东西。

为了搞活供销社,他自费创办了《农商信息》报,寻找全国各地有用信息,每期刊登300余条,以供大家学习,那些来自全国的邮件被邮局用麻袋送达给他。他是山西第一位个人自掏腰包做商品信息广告的人,也是第一个敢在供销大院种下北京西山葡萄的人。“在北京买葡萄树时,我和同事坐在人民英雄纪念碑下感慨地说,不管困难多大,我们一定要向先烈们学习,把我们的供销社做强做大。”正是在这些精神的指引下,王立功带着员工们闯出了一番新的天地。

雷锋精神是一面旗帜

1990年,王立功被区商业局选调到北郊食品一厂担任厂长。从销售岗到技术岗,王立功又钻了进去。

接手食品厂的第一年,正好赶上了八月十五月饼上市,为了让太原市民吃上新品种的月饼,他不仅与员工同吃同住,还从一个技术外行学成了技术行家。

“别人原子弹都能造出来,我就不信自己连个月饼也造不出来。”他与四个电工改造了3天机器,利用一个月的时间创新出了月饼的新品种,八月十五前正式上线。看着人们高兴地拿着月饼夸赞时,他想,要用自己的力量,尽可能地让群众满意。

在担任厂长的过程中,他没有放弃集报,也以自己的行为影响到员工,“知识就是力量,只有不断地学习与思考,才能为国家、为人民做自己的贡献。”他主动为员工订报,成立了集报小组,带领着一个债台高筑、设备破烂、人心涣散的“烂摊子”,走上了持续研发、科技兴企的致富之路,并创造了时代的辉煌。

“雷锋出差一千里,好事做了一火车。”做好事不留名,王立功也将这句话作为学习的方向。在他集报的过程中,结识了全国各地的集友,这是一个有爱的团队,大家不仅一起收集各种有纪念意义的东西,还成立了志愿服务队,尽自己所能,服务于每一位集友。其中,王立功还和几位集友共同捐助贫困孩子上学,每年出固定费用帮助孩子们圆梦。

“孩子们不知道我们,只知道是这个团队出资的,每一个人都是雷锋,大家愿意献出爱心,帮助那些贫困的孩子走上有知识的道路。”王立功说。

雷锋精神是一面旗帜,不需要更多的言语,无数的人就会为之行动。王立功和他的集友就是这样的一群人。

学习雷锋一直在路上

人民有信仰,民族有希望,国家有力量。

“一个人若迷失了方向,就只会追风跟进,朝三暮四。看准了方向,矢志不渝、坚持不懈,就会别有洞天,就会乐在其中。”60年时间,王立功创造了自己的“集报世界”,他以报为路径,以雷锋精神为支撑,在努力探索和研究中,站好每班岗位,做好每一份工作。

退休后的他,把爱好当成了事业,让一份份珍贵的记忆展现在人们面前。每每遇到重大庆典和纪念活动,他都会带着自己的“宝贝”上大街、下乡村、进社区、到学校,一次次将各种优秀的文化与精神传播。

“现在的年轻人,很多事没有经历过,甚至没有听说过,不知道许多历史事件对国家乃至世界的重要性。历史不容忘记,每一件历史证物都是时代中最珍贵的东西。就如雷锋一样,当孩子们看到发黄的报纸和那些有着时代印迹的老物件时,他们眼中是震憾,这些真实的历史史料对他们就是一次精神的洗礼。”王立功呈现积累了60年的雷锋相关资料时,是敬仰的,是虔诚的。

一份报纸改变一个人,一份信仰坚守一生。王立功从一份报纸中找到雷锋精神,又以此为信念,坚守初心。60年中,他用自己的行动诠释着雷锋精神,他走上“时代新人”的演讲台,他把自己的报馆变成青少年爱国主义教育基地,一次次地提出“集报是为了用报、服务社会、服务人民”。

2023年,76岁的他仍然奔走在宣传雷锋精神的道路上。他说,雷锋精神,人人可学。每个人把崇高的理想信念融入日常的工作和生活中,在平凡的岗位上勤勤恳恳、兢兢业业,创造出自己的价值,就是在践行雷锋精神,就是最伟大的人民精神。